明治維新が成り東京に奠都した明治天皇は、1868年(明治元年)10月17日、氷川神社の例大祭を新たに勅祭に定めた。それに続いて11月8日、それまでの畿内二十二社などの勅祭社に併せて東京近郊の主だった神社を准勅祭社(じゅんちょくさいしゃ)と定めて東京の鎮護と万民の安泰を祈る神社とした。

当初は12社(日枝神社・根津神社・芝神明宮・神田神社・白山神社・亀戸神社・品川神社・富岡八幡神社・王子神社・赤坂氷川神社・六所神社・鷲宮神社)であった。しかし早くも1870年(明治3年)9月1日には廃止され准勅祭社の制度は一時的なもので終わった。該当神社は府社あるいは郷社となる。第二次大戦後は政府による社格そのものが廃止された。なお、准勅祭社の品川神社については、当時の品川貴船社、現在の荏原神社であるとする説もある。現在「東京十社巡り」に荏原神社は入っていないが、品川神社、荏原神社ともに元准勅祭社を名乗っている。

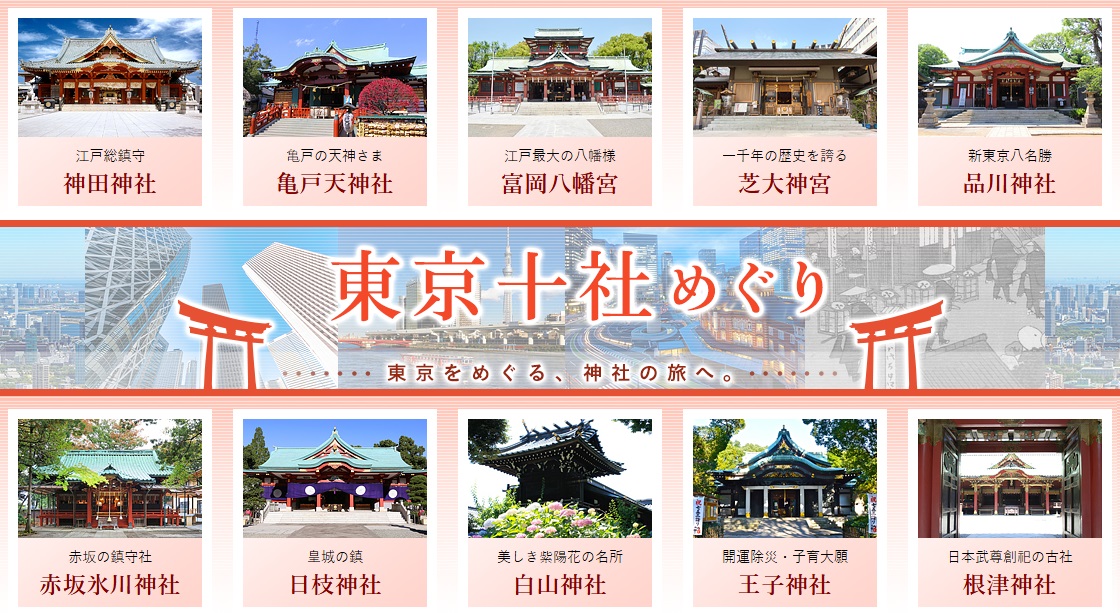

1975年(昭和50年)、昭和天皇即位50年を奉祝して関係神社が協議を行い、准勅祭社から遠隔の府中町六所宮と埼玉県久喜市の鷲宮神社を外し、23区内の10社を巡る「東京十社巡り」が企画され、七福神巡りなどとともに観光的な要素を濃くして現在に至っている。