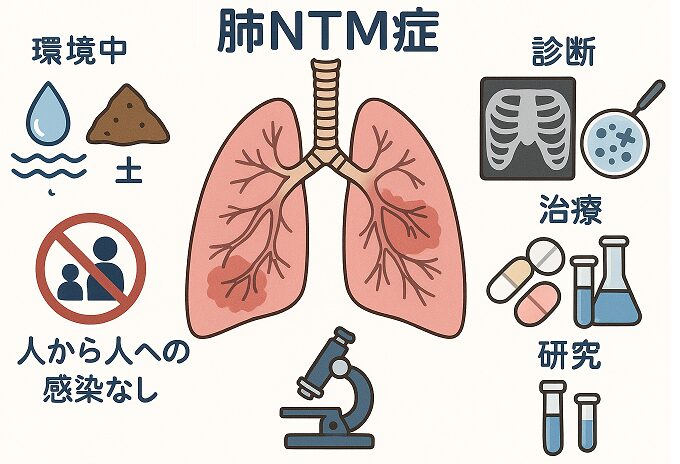

肺NTM症は、環境中に存在する非結核性抗酸菌によって引き起こされる慢性進行性の感染症であり、罹患率が増加傾向にあります。人から人への感染はなく、発症には個人の感受性が大きく影響します。症状は非特異的で、早期発見には画像検査や細菌学的検査が重要です。治療は長期にわたる多剤併用療法が基本であり、病状や原因菌に応じて薬剤が選択されます。予後は患者さんによって異なり、治療成功率や再発のリスクも考慮する必要があります。現在、診断法や治療法の改善を目指した研究が活発に進められており、今後の進展が期待されます。

表1:肺NTM症と肺結核の比較

| 特徴 | 肺NTM症 | 肺結核 |

| 原因菌 | 非結核性抗酸菌(主にMAC) | 結核菌 |

| 感染力 | 人から人へ感染しない | 人から人へ感染する |

| 病状進行 | 一般的に緩徐 | 比較的早い |

| 主な症状 | 慢性的な咳、痰、血痰、倦怠感、体重減少など | 咳、痰、血痰、発熱、寝汗、体重減少など |

| 標準治療期間 | 菌陰性化後1年以上 | 約6ヶ月 |

| 予後 | 経過は多様、完治は困難な場合もある | 適切な治療で治癒が期待できる |

肺NTM症の概要

非結核性抗酸菌(NTM)とは、結核菌群およびらい菌を除く、170種以上存在するマイコバクテリウム属の細菌の総称であり、そのうち約30種がヒトに感染症を引き起こすことが知られています。近年、世界的にNTM感染症の罹患率が増加傾向にあり , 特に肺に感染する肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)が最も一般的な臨床像を示します。肺NTM症の主要な原因菌は、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)であり、肺NTM症の80〜90%を占めると推定されています。その他の臨床的に重要な菌種としては、マイコバクテリウム・カンサシやマイコバクテリウム・アブセッサスなどが挙げられます。肺NTM症の罹患率の増加は、公衆衛生上の重要な課題となっており、肺結核よりも患者数が多い地域も報告されています。 肺NTM症は慢性的に進行し、適切な管理が行われない場合には肺に不可逆的な損傷を引き起こす可能性があります。 結核とは異なり、肺NTM症は人から人へ感染しないため、その理解と管理においては結核とは異なるアプローチが求められます。

肺NTM症の感染経路

NTMは自然環境に広く分布しており、土壌、水(自然水および水道水)、塵埃、さらには一部の動物にも生息しています。家庭内では、浴室(シャワー、シャワーヘッド、浴槽、配管など)、台所(シンク、スプレー)、加湿器、プール、温水浴槽、製氷機など、特に水回りの環境に存在しやすいことが知られています。屋外では、土壌(園芸、農業)や河川、湖沼などの自然水がNTMの貯蔵庫となります。また、NTMは水系環境内でバイオフィルムを形成することがあり、消毒剤に対する抵抗性を高める可能性があります。

ヒトへの主な感染経路は、NTMを含むエアロゾルを吸入することです。シャワーや加湿器の使用、土壌を扱う作業などがエアロゾルの発生源となり得ます。汚染された水や食物を介した経口感染 、傷ついた皮膚や手術部位からの感染 、汚染された水の誤嚥や胃内容物の肺への逆流 も感染経路として考えられています。

NTMは環境中に広く存在しますが、曝露を受けても必ずしも発症するわけではなく、発症には宿主側の要因が大きく関与します。肺の構造的な異常(気管支拡張症、COPD、肺結核後遺症、間質性肺炎など)、免疫機能の低下(HIV感染、免疫抑制剤の使用など)、高齢、低体重、遺伝的素因などが感染リスクを高める可能性があります。特に、中年以降の痩せ型の女性に発症しやすい傾向がありますが、その理由は完全には解明されていません。

表2:肺NTM症の主な原因菌と特徴

| 菌種 | 頻度(日本) | 主な臨床像 | 一般的な治療アプローチ |

| マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC) | 80-90% | 結節・気管支拡張型、線維空洞型など | マクロライド、エタンブトール、リファンピシンなど |

| マイコバクテリウム・カンサシ | 約10% | 肺結核類似、上葉に空洞形成が多い | イソニアジド、リファンピシン、エタンブトールなど |

| マイコバクテリウム・アブセッサス | 少数 | 進行が早く治療抵抗性を示すことがある | アミカシン、イミペネム、マクロライドなど |

感染対策について

肺NTM症は、結核とは異なり、人から人へ感染することはありません。この点が、感染力が強い結核との大きな違いであり、肺NTM症の患者さんが日常生活を送る上で、他人への感染を過度に心配する必要はありません。同じ環境で生活する家族内でも、感染する人としない人がいることから、直接的なヒト-ヒト感染は起こりにくいと考えられています。

ただし、嚢胞性線維症の患者さんにおいては、特定の感染症がお互いに感染しあう可能性が指摘されており、NTMがその一つであるかは明確ではありませんが、注意が必要です。

肺NTM症は環境中の菌が主な感染源であるため、特別な感染対策は必要ありません。しかし、菌が生息しやすい環境(特に水回り)を清潔に保つことは、菌の繁殖を抑える上で重要です。具体的には、浴室やシャワーヘッドのぬめりを取り除き、よく乾燥させる、園芸作業時にはマスクを着用して土埃を吸い込まないようにするなどの対策が推奨されます。加湿器を使用する際は、超音波式よりもスチーム式の方が衛生的であるとされていますが、いずれのタイプでもタンク内の水を清潔に保つことが重要です。

肺NTM症の具体的な症状

肺NTM症の初期症状は、しばしば軽微で非特異的であり、無症状であることも少なくありません。健康診断や他の疾患の検査中に、偶然肺の異常陰影が発見されることがきっかけとなる場合が多くあります。病状が進行すると、慢性的な咳が主な症状として現れ、痰を伴うこともあれば、乾いた咳であることもあります。痰に血が混じる血痰や喀血が見られることもあります。全身症状としては、倦怠感、疲れやすさ、体重減少、微熱、寝汗などが出ることがあります。病状がさらに進行すると、息切れや呼吸困難を感じるようになることもあります。まれに胸痛を訴える患者さんもいます。

肺NTM症に特徴的な症状としては、中高年の痩せ型の女性に多いこと 、既存の肺疾患(気管支拡張症、COPD、肺結核後遺症など)を合併している場合に発症しやすいこと などが挙げられます。

肺NTM症の合併症としては、無治療または進行例における呼吸不全 、気管支拡張症(原因となることも、結果として生じることもある) 、他の肺感染症のリスク増加 、肺がんのリスク増加(特に慢性肺疾患の既往がある場合) 、アスペルギルス症の合併(特に肺に既存の損傷がある場合) 、まれに免疫不全患者における全身播種性NTM症 、稀に肺のパンク(気胸) 、関節リウマチの悪化 などが報告されています。

肺NTM症の診断方法

肺NTM症の診断は、症状、リスク因子、画像検査、細菌学的検査の結果を総合的に評価して行われます。

画像検査は、肺の異常を確認するために不可欠です。

- 胸部X線検査:初期のスクリーニングとして行われ、肺の陰影、結節、空洞、気管支拡張などの所見が見られることがあります。

- 胸部CT検査(特に高分解能CT:HRCT):より詳細な肺の状態を評価するために行われ、小さな結節影、気管支拡張、樹木状陰影など、肺NTM症に特徴的な所見をより高感度に検出できます。HRCTは、病型(結節・気管支拡張型と線維空洞型)の鑑別にも重要です。

細菌学的検査は、NTM感染の確定診断に不可欠です。

- 喀痰検査:診断の要となる検査で、異なる日に採取した喀痰検体から2回以上同じNTM菌が培養されることが一般的です。培養には数週間(最長6週間)かかることがあります。喀痰が出にくい場合は、誘発喀痰が試みられることがあります。

- 核酸増幅検査(PCR検査など):喀痰検体から直接NTMの遺伝子を検出する方法で、培養よりも迅速に結果が得られますが、死菌も検出する可能性があり、単独での確定診断には通常用いられません。

- 気管支鏡検査:喀痰が得られない場合や、他の検査で診断が確定しない場合に検討されます。気管支鏡を用いて気管支内の洗浄液を採取したり、組織生検を行ったりして、培養検査や病理学的検査を行います。

血清学的検査は、補助的な診断ツールとして用いられます。

- 抗MAC抗体検査:肺MAC症の診断を補助するために、抗糖脂質抗体(抗GPL-core IgA抗体)を測定します。簡便な検査ですが、他のNTM種との交差反応により偽陽性となることがあります。

肺NTM症の診断基準は、臨床所見(症状、画像検査)、他の疾患の除外(特に結核)、および細菌学的検査の結果に基づいて定められています。

表3:肺NTM症の診断方法

| 検査方法 | 明らかになること | 診断における役割 |

| 胸部X線検査 | 肺の陰影、結節、空洞、気管支拡張の有無など | スクリーニング、病変の広がり評価 |

| 胸部CT検査(高分解能CT) | より詳細な肺の構造異常、特徴的な病変パターン | 早期発見、病型の鑑別、病変の範囲評価 |

| 喀痰培養検査 | 喀痰中のNTM菌の有無、菌種 | 確定診断に必須 |

| 核酸増幅検査(PCR検査など) | 喀痰中のNTM菌の遺伝子の有無、迅速な菌種同定 | 補助診断 |

| 気管支鏡検査 | 気管支内の異常の視覚的確認、検体採取 | 喀痰が出ない場合や診断困難な場合に検討 |

| 抗MAC抗体検査 | 抗MAC抗体の有無 | 肺MAC症の診断補助 |

肺NTM症の治療方法

肺NTM症の治療方針は、患者さんの症状、病気の進行度、画像所見、原因菌の種類、年齢、基礎疾患、副作用のリスクなどを総合的に考慮して、個別に決定されます。軽症例や無症状例では、直ちに治療を開始せず、定期的な経過観察が行われることもあります。

治療の中心は薬物療法であり、通常、複数の抗菌薬を長期間にわたって併用します。治療期間は、菌が陰性化した後も1年以上継続されることが一般的です。

肺MAC症の治療には、マクロライド系抗菌薬(クラリスロマイシンまたはアジスロマイシン)、エタンブトール、リファンピシンが主に用いられます。重症例や線維空洞型では、治療初期にアミノグリコシド系注射薬(ストレプトマイシンまたはアミカシン)が追加されることがあります。難治性のMAC症には、吸入用リポソーム化アミカシン(ALIS)が選択肢となることがあります。

マイコバクテリウム・カンサシ感染症には、イソニアジド、リファンピシン、エタンブトールを含む治療レジメンが用いられることが多いです。

マイコバクテリウム・アブセッサス感染症の治療はより複雑で、アミカシン、イミペネム/シラスタチン、クラリスロマイシンまたはアジスロマイシン、クロファジミン、シタフロキサシン、リネゾリドなどの複数の抗菌薬が併用されることがあります。

外科療法は、病変が限局している場合や薬物療法が無効な場合に、症状の改善や菌量の減少を目的として検討されることがあります。

その他、気道クリアランスのための理学療法や、栄養サポート、基礎疾患の管理なども治療において重要な役割を果たします。複数の薬剤を併用する理由は、菌の薬剤耐性化を防ぎ、治療効果を高めるためです。

表4:肺NTM症治療に用いられる主な薬剤

| 薬剤名(一般名/代表的な商品名) | 主な対象菌種 | 作用機序 | 主な副作用 |

| クラリスロマイシン(クラリス®、クラリシッド®) | MAC | 細菌のタンパク質合成阻害 | 胃腸障害、肝機能障害、発疹、味覚異常など |

| アジスロマイシン(ジスロマック®) | MAC | 細菌のタンパク質合成阻害 | 胃腸障害、肝機能障害、発疹、めまいなど |

| エタンブトール(エブトール®) | MAC、カンサシ | 抗酸菌の細胞壁合成阻害 | 視神経障害(視力低下、色覚異常など)、発疹 |

| リファンピシン(リファジン®) | MAC、カンサシ | 細菌のRNA合成阻害 | 肝機能障害、発疹、尿・痰の着色(オレンジ色) |

| リファブチン(ミコブティン®) | MAC | 細菌のRNA合成阻害 | ぶどう膜炎、皮膚炎、肝機能障害、血液障害など |

| ストレプトマイシン(注射) | MAC 、カンサシ | 細菌のタンパク質合成阻害 | 聴力障害、腎障害、めまいなど |

| アミカシン(注射/点滴) | MAC 、アブセッサス | 細菌のタンパク質合成阻害 | 聴力障害、腎障害など |

| アミカシンリポソーム吸入懸濁液(アリケイス®) | MAC | 細菌のタンパク質合成阻害 | 発声障害 |

肺NTM症の治療期間と予後

肺MAC症の治療期間は、喀痰培養が陰性化した後、通常少なくとも12ヶ月間継続されます。総治療期間は、個々の患者さんの治療反応や病状の程度、原因菌の種類によって大きく異なります。マイコバクテリウム・カンサシ感染症の場合は12〜18ヶ月 、マイコバクテリウム・アブセッサス感染症の場合はさらに長期にわたることがあります。

肺NTM症の予後は個人差が大きく 、線維空洞型、画像検査で空洞が見られる場合、高齢、合併する肺疾患、治療にもかかわらず喀痰培養が陽性の状態が続く場合などは、予後が不良となる可能性があります。 早期診断と治療は予後改善に繋がる可能性があります。

肺MAC症の治療成功率は約50〜60%と報告されています(喀痰培養が持続的に陰性化した場合)。 より重症な場合や特定の菌種(マイコバクテリウム・アブセッサスなど)では、成功率が低下することがあります。治療によって菌が完全に消えることは稀であり , 治療後も再発(同じ菌による再燃または新たな菌による再感染)のリスクがあり、5年以内に30〜40%の患者さんに再発が見られます。治療期間を延長することで再発リスクを低減できる可能性があります。治療終了後も、定期的な画像検査と喀痰検査による経過観察が重要です。

肺NTM症に関する最新の研究動向

肺NTM症の疫学調査は継続的に行われており、地域ごとの罹患率や経時的な変化、リスク因子の特定などが研究されています。宿主側の遺伝的要因が肺NTM症の発症リスクに影響を与える可能性についての研究も進められており、特定の遺伝子(CHP2など)との関連が報告されています。診断分野では、次世代シーケンシングを用いた迅速な菌種同定や薬剤感受性検査法の開発が進められています。

治療においては、既存の薬剤の効果を高めるための研究や、新規薬剤の開発、新たな治療戦略の探索が活発に行われています。クロファジミン吸入懸濁液の臨床試験(ICoN-1試験) 、薬剤耐性菌に有効な新規マクロライド誘導体(KU13など)の開発 、GM-CSF吸入療法などの宿主指向性治療 、薬剤耐性機構の解明 、ファージ療法などの代替治療法 など、多岐にわたる研究が進められています。これらの研究成果は、既存の治療法の改善や、これまで治療が困難であった患者さんに対する新たな治療法の開発に繋がる可能性があります。最新の研究動向を踏まえ、治療ガイドラインも定期的に見直されています。

コメント