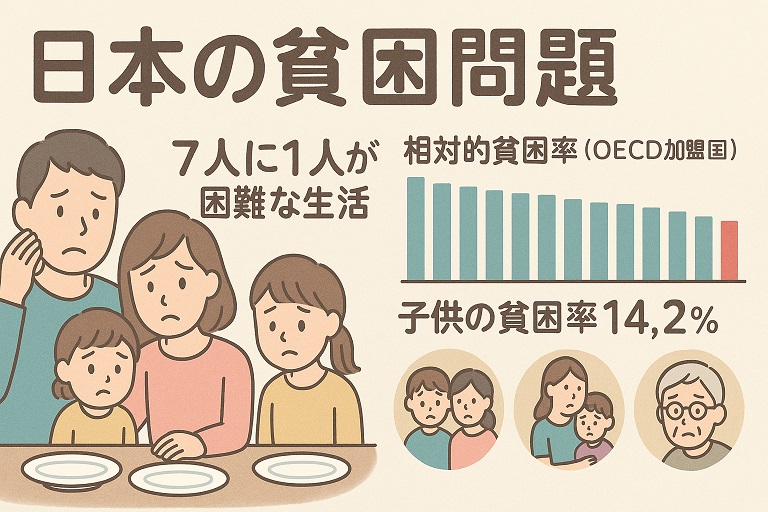

多くの人が日本を豊かで安全な国だと考えていますが、実は先進国の中でも暮らしに困っている人の割合が非常に高いという現実があります。国際機関OECDが37カ国を対象に調査した相対的貧困率では、日本は37カ国中7番目に高く、その率は15.7%に上ります。これは国民の7人に1人が平均的な生活を送れていないことを意味し、G7諸国の中では最下位という深刻な状況です。

表:日本の貧困率推移と国際比較(2021-2025年)

| 指標 | 日本 | OECD平均 | G7ランク |

|---|---|---|---|

| 全体相対的貧困率 | 15.4% | 11.1% | 2位(米国に次ぐ) |

| 子どもの貧困率 | 11.5% | 9.8% | 3位 |

| ひとり親世帯貧困率 | 44.5% | 30.7% | 最下位 |

出典:厚生労働省、OECD

特に深刻なのは子供の貧困で、14.2%もの子供たちが十分な衣食住や教育にお金を使えない状況にあります。ひとり親家庭や非正規雇用者、年金が少ない高齢者など、生活の不安を抱えている人々は少なくありません。

貧困が発生する主な理由

- 労働市場の二極化

- 非正規雇用の拡大 正規雇用と比較して非正規雇用は賃金水準が低く、雇用の安定性にも乏しいため、貧困リスクが高くなります。

- 賃金格差の拡大 正規・非正規の賃金差が拡大することで、貧困状態にある世帯が増加していると指摘されています。

- 高齢化社会の影響

- 高齢化による負担増加 高齢化社会では、年金や医療費、介護費用などの社会保障負担が増し、特に低所得世帯には大きな負担となります。

- 働く世代の減少と依存率の上昇 労働可能人口の減少に伴い、年金や医療費などの財源確保が難しくなり、結果的に相対的貧困が深刻化します。

- 社会保障・福祉支出の不足

- GDP比の低さ 日本の社会保障支出は、OECD平均に比べ低い水準にあり、低所得層への直接的な支援が十分ではありません。

- 支援のターゲティング不足 特にひとり親世帯や非正規労働者を中心とした支援が、効果的に行われていない点が課題となっています。

- 地域格差や教育・就労機会の不均等

- 都市部と地方部の所得格差、教育や就業機会の不均衡も、貧困状態に拍車をかける要因として挙げられます。

日本の貧困は、単一の原因ではなく、複数の社会構造的な問題が絡み合って発生しています。

| 理由 | 詳細 |

|---|---|

| 1. 非正規雇用の増加(ワーキングプア) | バブル崩壊後の「失われた20年」以降、企業は人件費削減のために正社員を減らし、パート、アルバイト、派遣社員などの非正規雇用を増やしました。非正規雇用は、賃金が低く、雇用が不安定で、昇給やボーナス、退職金がない場合が多く、働きながらも貧困から抜け出せない「ワーキングプア」層を生み出す大きな要因となっています。 |

| 2. ひとり親世帯(特に母子世帯)の困窮 | 日本のひとり親世帯の相対的貧困率は際立って高く、特に母子世帯の困窮が深刻です。女性の賃金が男性に比べて低い傾向にあることや、育児と仕事の両立の難しさから、安定した収入を得られる職に就きにくい現実があります。養育費の不払い問題も、この状況に拍車をかけています。 |

| 3. 高齢者の貧困 | 公的年金だけでは生活費を賄うことができず、貯蓄を取り崩しながら生活する高齢者が増えています。特に、国民年金のみに頼る自営業者だった人々や、年金の受給額が少ない女性高齢者の貧困が問題視されています。医療費や介護費の負担も重くのしかかります。 |

| 4. 社会的孤立とセーフティネットの問題 | かつては家族や地域社会が果たしてきた支え合いの機能が弱まっています。病気、失業、介護などをきっかけに社会的に孤立し、誰にも相談できずに貧困に陥ってしまうケースが少なくありません。生活保護などの公的支援制度は存在しますが、「申請へのためらい(スティグマ)」や制度の複雑さから、本当に必要な人に届いていないという指摘もあります。 |

| 5. 貧困の連鎖 | 親の経済状況が、子どもの教育機会や健康、将来の選択肢に直接的な影響を与える「貧困の連鎖」は、最も深刻な課題の一つです。経済的な理由で塾に通えなかったり、大学進学を諦めたりすることで、子どもが将来安定した職業に就く機会を失い、次世代もまた貧困に陥りやすくなります。 |

国民の苦しみと対照的な政治家の報酬

国民がこのような生活の不安を抱えているにもかかわらず、日本の政治の世界には驚くべき事実があります。なんと、日本の国会議員の報酬は世界で3番目に高い水準にあります。月々の給与に加え、交通費、宿泊費、調査費なども支給され、年間で約2500万円以上の報酬を受け取っています。

しかし、これほどの高額な報酬を受け取りながらも、政治家たちは貧困対策や生活支援に本気で取り組んでいるようには見えません。相対的貧困の問題は7年間も放置されており、国民からは「税金はどこに使われているのか」「なぜ国民よりも自分たちの特権ばかり守るのか」といった疑問の声が多く聞かれます。国民の7人に1人が苦しんでいる現実を、今の政治家たちがどこまで理解しているのか、疑問が投げかけられています。

私たちに求められる行動

私たち国民の税金から高い報酬を得ている政治家たちが、もっと国民の苦しみに目を向けるべきではないでしょうか。そして、私たち一人ひとりがこの現状に無関心でいて良いのかという問いが突きつけられています。未来を変える第一歩は、まずこの現状を知ることから始まります。そして、私たちの声を上げることが、社会を動かす力になるかもしれません。

貧困対策と今後の方策

- 労働市場改革

- 非正規雇用の待遇改善 正規雇用との賃金格差を縮小し、安定した雇用環境を整備するための改革が必要です。

- 最低賃金の引き上げ 労働者全体の所得底上げを図ることで、貧困状態からの脱出を促進します。

- 社会保障制度の充実

- 支援対象の見直しと拡大 ひとり親世帯や低所得者層に対する支援を、より的確にターゲットするための制度設計が求められます。

- 社会福祉支出の拡大 GDPに占める社会保障支出の割合を増やし、医療、介護、教育など生活基盤を支える各分野の充実を図ります。

- 教育・就労支援の強化

- 技能訓練と再教育支援 非正規雇用者を含む労働者に対して、職業訓練や再教育プログラムを充実させ、スキル向上を促す取り組みが必要です。

- 地域格差解消への取り組み 地域ごとの経済力や就業機会の不均衡を是正するため、地方創生政策や地域振興策の強化が求められます。

- 税制や福祉給付の見直し

- 所得再分配の強化 税制改革や社会保障給付の再配分機能を強化し、低所得層への直接支援を増やすことが重要です。

- 子育て支援の拡充 子どもの貧困対策として、保育・教育費の助成や、家庭内の経済的支援策を拡充する対策が必要です。

コメント