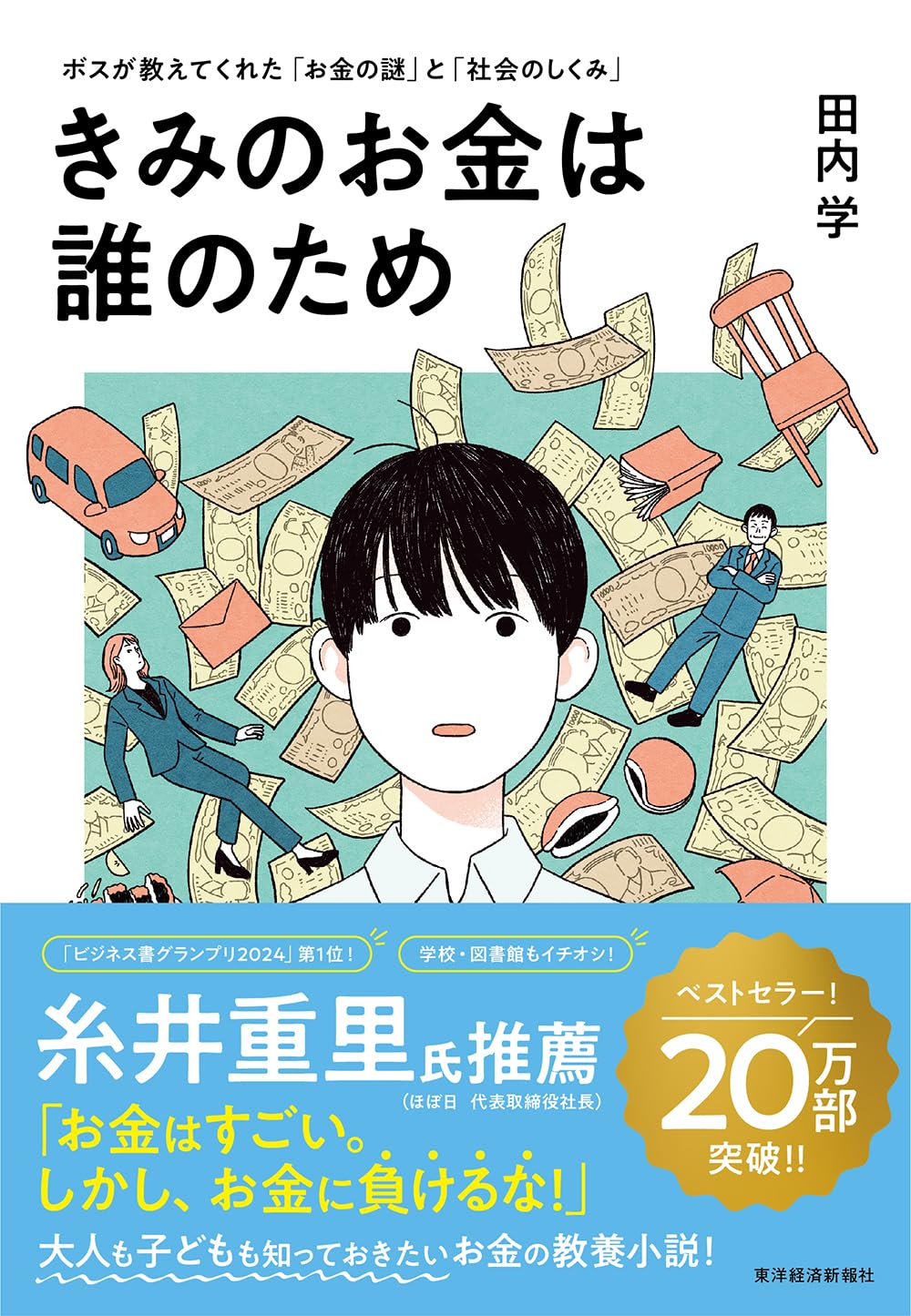

お金の背後には常に人の労働があり、私たちの消費行動や税金が社会のあり方を決めているという視点から、お金と社会の繋がりを解説しています。

- お金は誰かに働いてもらうためのチケットである

私たちがお金で買っているのは商品そのものではなく、その裏で働く多くの人の労働である。貯金は将来誰かに働いてもらうためのもの、借金は将来誰かのために働かなければならないということになる。 - 働く人がいなければお金の価値はなくなる

お金に価値があるのは、働いてくれる多くの人がいるからである。少子高齢化が進む日本では、将来的に働き手が減る可能性があり、サービスの維持が難しくなるかもしれない。 - 働くとは誰かの役に立つことである

世の中の商品は多くの人の労働によって作られており、私たちが商品にお金を払うのは、それが役に立つと感じるからである。給料は客が出したお金から支払われており、私たちが働くことは誰かの役に立っている。経済とは、一人ひとりが互いのできないことを解決し合うことで成り立っている。 - 私たち一人ひとりが何にお金を使うのかで未来が決まる

お金を払うことは誰かの役に立っていることであり、お金が使われないものは淘汰される。私たちが未来に残したいサービスや商品には、積極的にお金を使うべきである。 - 格差のない豊かな生活を提供する人が結果的にお金持ちになる

お金持ちになるということは、多くの人の役に立ち、格差をなくしているということである。宝くじでお金持ちになった人は、誰かの役に立っているわけではない。 - お金は移動しているだけで全体の量は変わらない

日本で発行されているお金の量は約1200兆円で、政府、企業、個人の間で移動しているだけである。自分の貯金が増えるということは、他の主体からお金が移動してきたということである。 - 集めた税金を政府が使うことによって格差がなくなりお金が循環している

税金は、公務員や警察、教育、社会保障、公共サービスなどに使われ、お金のあるなしに関わらず誰もが一定レベルのサービスを受けられるようにしている。 - 「私」から「私たち」へと意識の範囲を広げることで、より豊かな社会を築くことができる

私たちが今日を過ごせるのは、多くの人が働いてくれたおかげである。まずは自分のことを満たし、その上で社会への意識を持つことが大切である。

お金は誰かに働いてもらうためのチケット

お金は誰かに働いてもらうためのチケットである。

これは、私たちが商品やサービスを購入する際、お金が商品そのものに変わるのではなく、そのお金を受け取った人が裏で働いて商品やサービスを提供しているためです。

私たちがお金で買っているのは、実際には誰かの労働であり、お金はその労働と引き換えるためのチケットのようなものだと説明されています。

例として、スターバックスのコーヒーを買う場合、私たちはコーヒーにお金が変化したと錯覚しがちですが、実際には、店舗で働くスタッフ、物件を貸している人、コーヒー豆を作っているブラジル人、それを運ぶドライバーなど、多くの人が働いているおかげでコーヒーが手に入るのです。

この考え方をさらに発展させると、貯金は将来誰かに働いてもらうためのチケットであり、借金は将来誰かのために働かなければならないということになります。

働く人がいなくなると、お金の価値はどうなる?

働く人がいなくなると、お金の価値はなくなります。

その理由は、私たちが普段お金で商品やサービスを手に入れているのは、そのお金を受け取った人が働いて商品を作ったり、サービスを提供したりしているからです。お金そのものが商品に変わるわけではありません。

例えば、無人島のように働く人が誰もいない状況を想像すると、いくらお金を持っていても、食べ物や水など、必要なものを手に入れることはできません。お正月など、多くの人が休んでいる時期にガソリンスタンドが閉まっていると困る例が挙げられており、これが極端なケースになると、お金があっても何も買えない状況になることが説明されています。

したがって、お金に価値があるのは、言うまでもなく、働いてくれる多くの人がいるからです。現在、日本は少子高齢化により将来的に働き手が減少することが懸念されており、そうなると、これまでのようにお金を払ってサービスを受けることが難しくなる可能性があると指摘されています。もし誰も働かなくなれば、国として破綻してしまうとも述べられています。

要するに、お金は労働と引き換えるためのチケットのようなものであり、そのチケットを受け取って労働してくれる人がいなくなれば、チケットとしての価値も失われるということです。

不均衡が格差を生む

格差が生まれる主な仕組みは、自由な経済活動の中で、お金の流れが均等ではないことに起因します。具体的には、以下の点が挙げられます。

- お金の総量は一定であること

日本国内で発行されているお金の総量は約1200兆円と決まっており、その範囲内で政府、企業、個人の間で移動します。 - 経済活動の差異

自由な経済活動の結果、成長する企業もあれば、経営不振で潰れる企業もあります。同様に、収入が多い人もいれば、少ない人、病気や障害で働けない人もいます。 - お金の偏り

上記の経済活動の差異により、お金は一部の企業や個人のもとに集中しやすく、結果として、お金を持つ人と持たない人の間に差が生まれます。 - お金を使わない人の存在

お金を稼いでも、貯めるだけで消費しない人がいると、全体のお金の流れが滞り、経済活動が活発にならない可能性があります。これも、お金の偏りを助長する要因の一つとなり得ます。

限られたお金が、それぞれの経済活動の成果や状況によって、特定の人や組織に集まることで、格差が生まれると考えられます。政府は、この格差を是正し、お金を社会全体に循環させるために税金を徴収し、様々な公共サービスや社会保障制度に活用しています。

著者について

田内 学(タウチ マナブ)

金融教育家

1978年生まれ。東京大学工学部卒業。同大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。

2003年ゴールドマン・サックス証券株式会社入社。以後16年間、日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事。日本銀行による金利指標改革にも携わる。

2019年に退職してからは、佐渡島庸平氏のもとで修行し、執筆活動を始める。著書に『お金のむこうに人がいる』(ダイヤモンド社)、高校の社会科教科書『公共』(共著、教育図書)、『10才から知っておきたい 新しいお金のはなし』(監修、ナツメ社)などがある。『ドラゴン桜2』(講談社)、『インベスターZ 番外編「人生を変える!令和の投資教育」』(コルク)でも監修協力。

お金の向こう研究所代表。社会的金融教育家として、学生・社会人向けにお金についての講演なども行う。

レビュー

本当に大事にすべきものは何か

「お金の本質」を説く本の多くは硬い専門書やビジネス書が多いが、本書はストーリー仕立てで中学生から社会人まで幅広く読める。

登場人物がそれぞれ葛藤を抱えながら「お金への疑問」を素直に口にするため、読者自身も「自分の疑問を代弁してもらえる」ような感覚で物語に入り込みやすい。

経済の入門書にありがちな数字や理論だけでなく、愛の形が物語に組み込まれている。

「お金と愛」、「社会と個人」が絡むドラマに感情移入しやすく、経済の知識と同時に「生き方」を考えさせられる。

最後まで読んで涙が溢れてきました。

私は大学時代に商学部を卒業し、今途上国の開発援助を学んでいるものです。

お金で世界が動かされてきたという事実と、お金によって格差が生まれ続けているという2つの学問に板挟みにされ、「価値」とは何か、自分の学んでいるものは綺麗事なのか、働く意味とは何かについてずっと思い悩んできました。

近年の資本主義について書いた本は何冊も読みましたが、この本が自分の中では現段階で1番しっくりきました。少しでも、今の自分のお金との関わり方に疑問を持った人は読むべきです。強くお勧めします。

一度は読んでおくべき一冊

自分にとってお金って何なんだろう。

を考えるきっかけになりました。

・お金の先にあるもの

・みんなが豊かになる本当の意味

・誰のために働くのか

など、普段考えてもなかった新たな視点をもらえた気がする。

お金ってものすごい身近で大切なものなのに、それについて考えることや知ることをほとんどしないと思います。

学校で教えてもらえることでもないし。

親からはせいぜい大切に使いなさい。くらい。

この本を通じて学んでみるのもいいかと。

今世に出ている投資やお金の増やし方みたいな内容では一切ありません。

コメント