白龍山・寿命院を号する東覚寺は、真言宗豊山派に属し、奈良県の豊山長谷寺を本山としています。

室町時代中期、延徳3年(1491)に真言宗御室派の僧、源雅和尚が不動明王を勧請して本尊とし、神田寺町筋違の地(現在の万世橋付近)に建立したのが、始まりと言われています。

その後、根岸の御隠殿(寛永寺第7世門主公遵法親王の隠居所であったところ)を経て、安土桃山時代後期、慶長年間(1596~1615)の初期に武州豊嶋郡田畑村(現在地)に移りました。

当時は、仁和寺門跡末の取締役寺をつとめた與楽寺につらなり、20を数えた末寺の中では筆頭に位置しました。

そのため寺領は7石と比較的大きく、養福寺・寿徳寺・福蔵寺・普門寺という4つの末寺もありました。

江戸時代には徳川歴代将軍の祈願所として栄え、寺紋に“葵の紋”を賜り、幕府が編纂した『新編武蔵風土記稿』には、本尊不動明王は弘法大師の作、九品仏堂には恵心作の、阿弥陀三尊が安置されている、と記されています。

また、『江戸名所図会』には当山の伽藍が描かれ、当時の境内や周辺の様子をよく伝えています。

ただし残念なことに、昭和20年4月13日の戦災により不動明王を除いて、諸堂などほぼ全てを焼失しました。

現在の本堂は、昭和42年に再建されたものです。

雀供養之塚

本堂前の植込みに竹の形をした石碑があります。これは、文化14年(1817)8月に長坂という人が、小鳥の水飲み場として建立したもので、側面には蜀山人の次のような狂歌が刻まれています。

むらすずめさわくち声ももゝこえも、

つる乃はやしの鶴乃ひとこえ

“つる乃はやし”とは寺院を指すことから、雀の供養塔と言われています。また一方で、“鶴乃ひとこえ”とは徳川将軍の命令を意味し、幕府の言語統制を嫌った蜀山人が、雀にこと寄せて幕命を皮肉ったものと、解する説もあります。

御府内八十八ヶ所霊場として栄えた当山には、こうした文人墨客も訪れていたようです。

畜霊観音

眼を半眼に開き、蓮華座の上に半跏趺坐し、左手には蓮華の花を持っています。

蓮華の花は、煩悩に汚されない清らかさを示し、観音菩薩の象徴とされています。

光背と台座には、本像建立の経緯を象徴するように、十二支をはじめ猫や蛙、蝶など、総数50に及ぶ生物が描かれています。犬や猫などのペットの供養塔は、全国の寺院でみることができますが、当山にあるような観音菩薩は他に例をみないものです。

当山は戦災で、本尊以外の仏像はほぼ全てを焼失していますが、畜霊観音は彩色修復のために、彩色師に預けられていたことで難を逃れました。平成23年7月には再度の彩色修復を終え、写真のような色鮮やかな御姿となりました。

谷中七福神

江戸時代中期以降、江戸各地で七福神詣が盛んに行われるようになりました。

その中で最も古い歴史を持つのが谷中七福神詣です。

当山はこの谷中七福神のうち、福禄寿を御祀りしています。

福禄寿は寿老人、布袋尊とともに、中国から伝来し、南極老人星と呼ばれる寿星を人格化した神様です。中国の道教の思想に起源があり、昔の琉球では、国家に瑞祥があるとき現れる神様として、最も尊ばれていました。

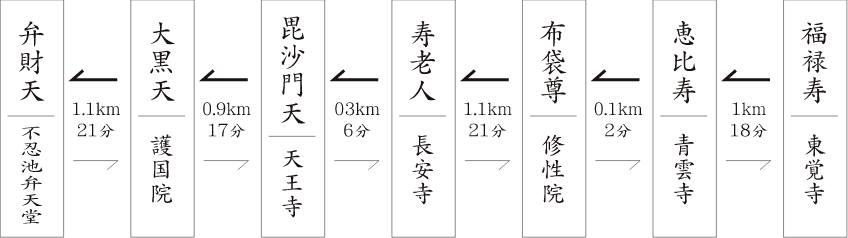

| 1 | 福禄寿 | 東覚寺 | 北区田端2-7-3 | 03-3821-1031 |

| 2 | 恵比寿 | 青雲寺 | 荒川区西日暮里3-6-4 | 03-3821-4241 |

| 3 | 布袋尊 | 修性院 | 荒川区西日暮里3-7-12 | 03-3823-0873 |

| 4 | 寿老人 | 長安寺 | 台東区谷中5-22-2 | 03-3828-1094 |

| 5 | 毘沙門天 | 天王寺 | 台東区谷中7-14-8 | 03-3821-4474 |

| 6 | 大黒天 | 護国院 | 台東区上野公園10-18 | 03-3821-3906 |

| 7 | 弁才天 | 不忍池弁天堂 | 台東区上野公園2-1 | 03-3821-4638 |

アクセス

| ご本尊 | 大日如来 |

| 山号 | 法号山 |

| 宗旨・宗派 | 真言宗智山派 |

| 名称 | 東覺寺 |

| 諸朱印 | あり |

| 住所 | 東京都江東区亀戸4-24-1 |

| 最寄り駅 | ◼︎東武亀戸線 ◼︎JR総武線 亀戸駅 徒歩約15分 ◼︎東武亀戸線 東あずま駅 徒歩約15分 ◼︎東武亀戸線 亀戸水神駅 徒歩約17分 |

| その他 | 亀戸七福神 弁財天 |

参考

コメント