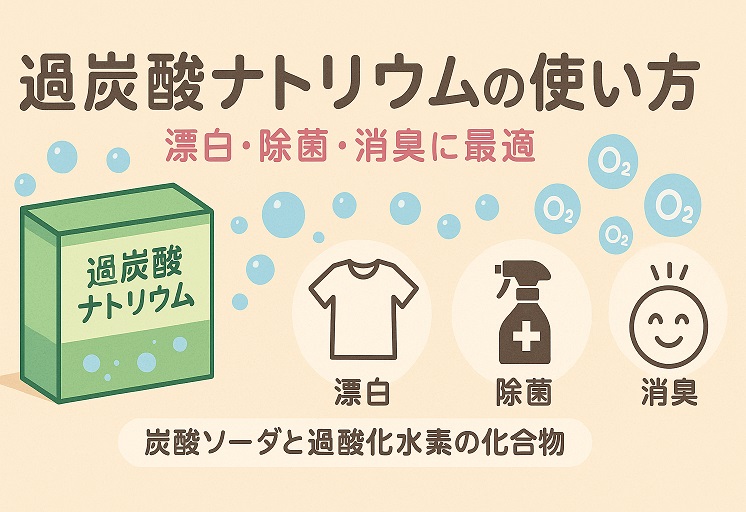

過炭酸ナトリウムは、炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ)と過酸化水素が2:3の割合で混ざったものです。水分と反応して過酸化水素を放出します。この酸化力があるため、漂白剤・除菌剤・消臭剤として使われます。

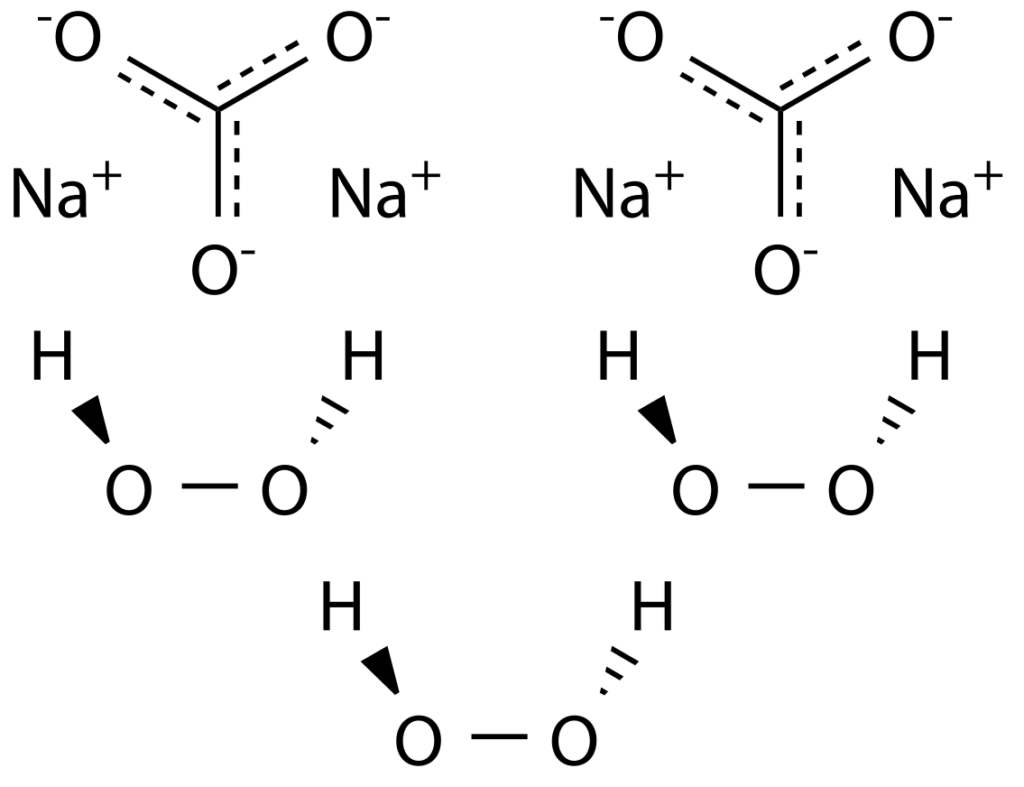

炭酸ナトリウム過酸化水素化物(たんさんナトリウムかさんかすいそかぶつ、sodium carbonate peroxyhydrate)は、炭酸ナトリウムと過酸化水素が 2:3 のモル比で混合された付加化合物。化学式は 2Na2CO3・3H2O2 または Na2CO3・1.5H2O2 と表される。 日本の法令上は炭酸ナトリウム過酸化水素付加物と呼ばれている。 通称として過炭酸ナトリウム(かたんさんナトリウム、sodium percarbonate)、過炭酸ソーダと呼ばれることが多いが、実際には過炭酸のナトリウム塩ではない。同じく過炭酸ナトリウムの通称で呼ばれる化合物として、ペルオキソ二炭酸二ナトリウム(Na2C2O6)がある。

過炭酸ナトリウムは、一般に「酸素系漂白剤」の主成分として広く認識されている白色の粉末状または粒状の化合物です。別名「過炭酸ソーダ」または「過炭酸塩」とも称されます。自然由来の成分というイメージがありますが、実際には炭酸ナトリウムと過酸化水素を反応させて工業的に製造される付加化合物です。

水に溶解すると、炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ)と過酸化水素に解離するのが大きな特徴です。このうち過酸化水素が、漂白、除菌、消臭といった多様な効果を発揮する源となります。使用後は最終的に炭酸ナトリウム、水、そして酸素という、比較的環境負荷の低い物質に分解されるため、塩素系漂白剤と比較して環境に優しい選択肢と見なされることが多いです。この分解経路が、「自然由来」や「環境や人体への影響が少ない」といった評価につながっています。実際に、その分解生成物は一般的な環境物質であり、塩素系漂白剤が生成しうる塩素化有機化合物のような残留性の高い有害物質を形成するリスクが低い点が、環境意識の高い消費者にとって魅力となっています。

用途

過炭酸ナトリウムは過酸化水素水と同様に酸化力を持つため、

- 漂白剤

- 除菌剤

- 消臭剤

として用いられる。家庭向けに酸素系漂白剤として市販されている粉末には、ほとんどの場合この化合物が成分として含まれている。洗濯用の合成洗剤で、白さや除菌効果を強調した製品にも少量添加されている。

水溶液中の過酸化水素は放置するだけで水と酸素に分解し、また炭酸ナトリウムは人体や環境への影響が小さいことから、過炭酸ナトリウムは使用に伴う環境への悪影響が少ない。一方、次亜塩素酸ナトリウムに代表される塩素系漂白剤は、漂白過程でトリハロメタンをはじめとする有機塩素化合物を生成して環境汚染の原因となる。

一般的に、漂白剤は細菌や色素などを酸化させて破壊する事により殺菌・漂白を行っている。過炭酸ナトリウムの酸化能力は塩素系漂白剤より劣るため、色柄物の衣類に使用できる。また、過炭酸ナトリウムは臭気が無いため、誤飲や溶液に触れて起きる負傷などの事故が発生しやすくなる。市販されている酸素系漂白剤の中には、香料を添加することでこの種のリスクを軽減しているが、過炭酸ナトリウムの純末を使用する場合はこの点を充分に配慮する必要がある。

一般消費者向けの過炭酸ナトリウムの販売価格は、おおむね1グラム0.5円程度である。洗濯には水40リットルあたり15グラム程度を使う。継続して使うことにより洗濯槽の汚れを除去する二次的効果も生じる。過炭酸ナトリウムは水分を帯びることで発熱を伴い分解するため、保管する際はガス抜き機能がついた専用の容器を使用しなければならない。密閉した容器に保管すると、分解によるガスで容器が加圧され破裂する恐れがあるので危険である。

過炭酸ナトリウムについて

| 名称 | 過炭酸ナトリウム/過炭酸ソーダ/酸素系漂白剤 | |

| pH | 10~11(弱アルカリ性) | |

| 使いみち(掃除) | お湯に溶かしてつけ置き・ペースト状にして塗布 | |

| 特徴 | ・殺菌・漂白作用がある ・お湯に溶かすと発泡する ・溶かして6時間程度で活性酸素の効果がなくなる | |

| 保存方法 | ・水気を避けて保管する ・完全密封は避ける(空気中の水分と反応してガスが発生するため、圧力で容器が変形・破損する可能性がある) ・金属容器で保管しない(ステンレスは除く) | |

| 注意事項 | ・ウールや絹などアルカリに弱い繊維の洗濯や洗浄には使わない ・手荒れ防止のため使うときは手袋をする。皮膚についてヌルヌルした場合はよく洗浄すること。違和感があれば酢やクエン酸をかけて中和してから洗い流すとよい。 | |

酸素系漂白剤と塩素系漂白剤の詳細

| 比較項目 | 酸素系漂白剤 | 塩素系漂白剤 |

|---|---|---|

| 主成分 | 過炭酸ナトリウム(2Na2CO3・3H2O2) 過酸化水素(H2O2) | 次亜塩素酸ナトリウム(NaClO) |

| 漂白原理 | 活性酸素(酸素ラジカル)による酸化分解 | 塩素分子(Cl)による強力な酸化反応 |

| 適応対象 | ・綿/麻/化学繊維 ・色柄物 ・ステンレス ・食器 | ・白色綿製品 ・浴室/トイレ ・まな板 |

| 殺菌効果 | 大腸菌など一般細菌に有効 (60℃以上で効果向上) | ノロウイルス/カビ菌まで不活化 (常温でも即効性) |

| 色落ちリスク | 低い(反応が穏やか) | 極めて高い(色素分子を分解) |

| 金属腐食性 | ほぼなし(中性~弱アルカリ性) | 鉄/アルミを急速に腐食(強アルカリ性pH11~13) |

| 環境影響 | 分解後は酸素/水/炭酸塩 (環境負荷低) | トリハロメタン生成の可能性 (水生生物に有害) |

| 反応温度 | 40℃以上で活性化 (過炭酸ナトリウムは60℃推奨) | 常温で反応 |

| 残留性 | なし(完全分解) | 塩分残留の可能性 |

| 臭気 | 無臭~微香 | 刺激的な塩素臭 |

| 保管条件 | 湿気厳禁(結塊防止) | 直射日光/高温回避 (分解で有毒ガス発生) |

| 混用禁忌 | 酸性洗剤と反応で過酸化水素分解 | 酸性洗剤と混合で有毒塩素ガス発生 (トイレ洗剤と併用厳禁) |

| 漂白時間 | 6~8時間浸漬推奨 | 10~30分が限界 (長時間浸漬で繊維損傷) |

| コスト効率 | 1回あたり約5~10円 | 1回あたり約3~7円 |

| 微生物への影響 | 好気性菌に有効 | 嫌気性菌にも有効 |

| タンパク質汚れ | 血液/汗シミに有効 (酵素配合タイプあり) | 効果限定的 (凝固させる可能性) |

| 繊維保護 | 分子量大きいため繊維奥まで浸透しにくい | 低分子で繊維深部まで侵入 (繰り返し使用で脆化) |

| 環境分解速度 | 24時間以内に99%分解 | 数週間~数ヶ月残留 |

| 人体影響 | 皮膚刺激性低い(濃度依存) | 粘膜刺激/アレルギー誘発 (0.1%でも眼障害リスク) |

| 漂白後の黄ばみ | 発生しにくい | タンパク質残留で逆黄ばみ |

| 効果持続性 | 浸漬中のみ効果持続 | 殺菌効果は24時間持続 |

| 推奨使用頻度 | 週1~2回 | 月1~2回 |

用途別

- 酸素系が有効なケース

- 子どもの衣類/ペット用品

- 高級食器の茶渋落とし

- カーテンの黄ばみ除去

- 塩素系が有効なケース

- 介護用品のノロウイルス対策

- 浴室の黒カビ根絶

- 感染症流行期のドアノブ消毒

- 絶対守るべき禁忌

- 酸素系 × 金属酵素洗剤

- 塩素系 × おむつ洗濯

- 両者 × 皮革/シルク製品

化学的メカニズムの違い

環境科学の観点では、酸素系はEUのエコラベル認証を取得可能なのに対し、塩素系は下水処理場で塩素イオン濃度規制(200mg/L以下)の対象となります。製品選択時には「漂白力」だけでなく「生態系への影響」も考慮することが現代の消費者に求められる判断力と言えるでしょう。

2Na2CO3・3H2O2 → 2Na2CO3 + 3H2O2 → H2O + O↑(活性酸素発生)

NaClO + H2O → NaOH + HClO → HCl + O(新生酸素)

I. 過炭酸ナトリウムとは

A. アルカリ性としての性質

過炭酸ナトリウムの水溶液は、pH10から11程度の弱アルカリ性を示します。このアルカリ性は、主に水中で解離した炭酸ナトリウムが加水分解することによって生じます。

このアルカリ性が、油汚れや皮脂汚れといった酸性の性質を持つ汚れに対して中和作用や分解作用を発揮し、洗浄効果を高める一因となります。重曹(pH約8.2-8.5)やセスキ炭酸ソーダ(pH約9.8)といった他のアルカリ性洗浄剤と比較してもpHが高いため、より強力な洗浄力が期待できるとされています。

この高いpHは、単に酸性汚れを中和するだけでなく、重要な副次的効果をもたらします。それは、同時に放出される過酸化水素の分解を促進し、漂白や除菌に有効な活性酸素種をより効率的に生成する点です。つまり、炭酸ナトリウム成分はアルカリ性洗浄剤として機能すると同時に、過酸化水素成分がその効果を最大限に発揮するための最適な化学的環境を提供するという、相乗効果を生み出しているのです。

B. 酸素系漂白剤としての位置づけ

酸素系漂白剤は、その名の通り、活性酸素の酸化力を利用して汚れを分解し、漂白するものです。過炭酸ナトリウムは、この酸素系漂白剤の代表的な粉末タイプとして知られています。

市場には液体タイプの酸素系漂白剤も存在しますが、これらの主成分は過酸化水素そのものであることが多く、ウールやシルクといったデリケートな素材にも使用可能な場合がある点が異なります。一方、粉末の過炭酸ナトリウムは、そのアルカリ性の強さから、これらの動物性繊維には不向きとされることが一般的です。

塩素系漂白剤と比較すると、過炭酸ナトリウムの作用は穏やかであり、色柄物の衣類にも比較的安心して使用できる点が大きなメリットです。ただし、金属成分を含む染料で染められたものや、特に色落ちしやすいデリケートな染色が施された衣類については、事前の確認や注意が必要です。

II. 過炭酸ナトリウムの化学式

A. 化学式の表記と意味

過炭酸ナトリウムの化学式は、一般的に 2Na2CO3⋅3H2O2 または Na2CO3⋅1.5H2O2 と表記されます。

この表記は、炭酸ナトリウム (Na2CO3) と過酸化水素 (H2O2) が2:3という特定のモル比で結合した「付加化合物(adduct)」であることを示しています。中央の「・」の記号は、これら二つの成分が、水和物における水分子のように、結晶格子内に物理的に取り込まれる形で共存している状態を表します。この固体としての安定した形態が、反応性の高い過酸化水素を安全かつ便利に取り扱うことを可能にしています。液体状態の過酸化水素、特に効果的な濃度では不安定であり、取り扱いや保管に注意を要することを考えると、この固体付加物の形態は化学的な工夫と言えます。

B. 組成

その名の通り、主成分は炭酸ナトリウムと過酸化水素です。製品によっては、品質の安定性や水中での溶解性を向上させる目的で、微量のコーティング剤が添加されていたり、洗浄効果を高めるための助剤が配合されていたりすることもあります。

C. 水中での分解

過炭酸ナトリウムが水に溶解すると、まず結晶構造が壊れ、元の炭酸ナトリウムと過酸化水素に解離します。

化学反応式としては、以下のようになります。

2Na2CO3⋅3H2O2⟶2Na2CO3+3H2O2

この解離によって放出された過酸化水素は、水温、pH、共存する微量金属イオンなどの影響を受けて、さらに酸素 (O2) と水 (H2O) に分解されます。この分解過程で、非常に反応性の高い「活性酸素種」が生成され、これが漂白、除菌、消臭といった効果の主役となります。

2H2O2⟶2H2O+O2

最終的に、過炭酸ナトリウムは炭酸ナトリウム、水、酸素という、比較的環境への影響が小さい物質へと変化します。

この2:3という特異なモル比は、偶然の産物ではなく、固体状態での安定性と、水に溶解した際の過酸化水素の効率的な放出および活性化のために最適化された結果と考えられます。前述の通り、炭酸ナトリウムから生じるアルカリ性が過酸化水素の分解を促進し活性酸素を生成するため 、この比率は漂白剤としての有効成分(過酸化水素)と、その活性化剤(炭酸ナトリウムによるアルカリ性)のバランスを適切に保つ上で重要です。比率が異なれば、製品の安定性や溶解時の効果発現に影響が出る可能性があります。

III. 過炭酸ナトリウムと有効性

A. 作用メカニズム

過炭酸ナトリウムの洗浄効果は、主に以下の三つの作用メカニズムの組み合わせによって発揮されます。

1. 活性酸素の生成と酸化作用

水に溶解した過炭酸ナトリウムから放出される過酸化水素 (H2O2) は、さらに分解して「活性酸素種」と呼ばれる反応性の高い化学種を生成します。これには、ヒドロキシルラジカル (⋅OH) やパーヒドロキシルアニオン (HOO−) などが含まれます。

これらの活性酸素種は非常に強力な酸化力を持ち、対象物質から電子を奪うことで化学構造を変化させます。

- 漂白効果: 色素分子の多くは、特定の波長の光を吸収する化学構造(発色団)を持っています。活性酸素種は、この発色団の化学結合を切断したり、構造を変化させたりすることで、光を吸収しにくい無色の物質に変えます。これが漂白の原理です。

- 除菌効果: 微生物(細菌やカビなど)の細胞膜や細胞壁、さらには細胞内部のタンパク質や核酸(DNAなど)を酸化的に破壊・変性させることで、その生命活動を停止させ、除菌効果を発揮します。

- 消臭効果: 悪臭の原因となる多くの有機化合物(例えば、硫黄化合物やアミン類など)を酸化分解し、臭いのない物質に変えることで消臭効果を示します。

カビの除去に関しては、活性酸素がカビの細胞壁や細胞膜を酸化的に攻撃し、その構造と機能を破壊することで殺菌効果を示すと考えられています。また、カビの生命維持に必要な酵素も酸化により失活させます。ただし、一部情報では、過炭酸ナトリウムはカビの色素を破壊するほどの力はなく、カビ取りには専用の洗剤が推奨されるとの指摘もあります。これは、過炭酸ナトリウムが表面の生きたカビを除去したり、軽度のカビ汚れを落とす効果はあるものの、深く根を張ったカビや、素材に染み込んだ色素の完全な除去には限界がある可能性を示唆しています。この点は使用状況に応じて判断が必要です。

茶渋の分解においては、主成分であるタンニン(ポリフェノールの一種)が活性酸素、特に反応性の高いヒドロキシルラジカルによって酸化され、その複雑な分子構造がより小さな、色の薄い、あるいは無色の化合物へと分解されることで除去されます。この反応はアルカリ性の条件下でより促進されると考えられます。

2. アルカリ性による洗浄作用

過炭酸ナトリウムの水溶液はpH10~11程度の弱アルカリ性を示し、これが酸性の性質を持つ汚れに対して化学的に作用します。

- 油汚れ・皮脂汚れの分解: キッチン周りの油汚れや衣類に付着する皮脂汚れの主成分は脂肪酸エステル(トリグリセリドなど)です。アルカリ性の条件下では、これらのエステル結合が加水分解(鹸化反応)を受け、脂肪酸塩(石鹸の主成分)とグリセリンに分解されます。脂肪酸塩は水に溶けやすいため、油汚れが効率的に除去されます。

- タンパク質汚れの分解: 卵や牛乳、血液、垢といったタンパク質性の汚れも、アルカリによってその立体構造が緩んだり、ペプチド結合が部分的に加水分解されたりすることで、繊維などから剥がれやすくなり、除去されやすくなります。

3. 発泡作用による物理的除去

過酸化水素が分解して酸素ガス (O2) を発生する際に生じる泡(発泡)も、洗浄効果に寄与します。この発泡作用は、特に排水口のパイプ内壁や洗濯槽の裏側など、物理的にブラシが届きにくい場所に付着した汚れを、機械的に浮かせて剥がし取る助けとなります。

これらアルカリによる加水分解・鹸化作用と、活性酸素による酸化作用という二重の化学的アプローチにより、過炭酸ナトリウムは単一の作用機序に頼る洗浄剤よりも幅広い種類の汚れに対応できる汎用性を持っています。

B. 効果を発揮する汚れの種類

上記の作用メカニズムにより、過炭酸ナトリウムは以下のような様々な種類の汚れに対して有効です。

- 有機的なシミ: 食べこぼし(ソース、ケチャップなど)、血液、汗ジミ、衣類の黄ばみや黒ずみ。

- 色素汚れ: 茶渋、コーヒー渋

- 酸性の汚れ: 油汚れ(調理油、機械油など)、皮脂汚れ

- ヌメリ・バイオフィルム: 排水口やパイプ内部のヌメリ、洗濯槽内部のバイオフィルム(カビや細菌の集合体)

- カビ・細菌: 洗濯槽のカビ、浴室の軽度のカビ、衣類やフキンなどの雑菌、部屋干し臭の原因菌

C. 効果に影響を与える要因

過炭酸ナトリウムの効果を最大限に引き出すためには、以下の要因を理解し、適切にコントロールすることが重要です。

- 温度: 最も重要な要因の一つであり、一般的に40℃~50℃の温水で使用することで、過炭酸ナトリウムの溶解と活性酸素の生成が促進され、最大の効果が得られます。水温が低すぎると、粉末が溶け残ったり、活性酸素の発生量が不十分になったりして効果が著しく低下します。逆に、温度が高すぎると(例えば熱湯)、活性酸素が一気に発生しすぎてしまい、有効成分が短時間で消費され、つけ置き洗いなどの場合に効果が持続しなくなることがあります。この温度域は、活性化に必要なエネルギーを供給しつつ、反応物質が枯渇する前に汚れに作用する時間を確保するための「最適範囲」と言えます。

- 濃度: 汚れの種類や量、対象物の材質や大きさによって、適切な濃度で使用する必要があります。濃度が高すぎると素材を傷める原因になったり、すすぎが不十分になったりする可能性があります。逆に低すぎると十分な効果が得られません。製品の指示に従うことが基本です。

- pH: 過炭酸ナトリウム自体が水溶液を弱アルカリ性に保ちますが、このアルカリ性環境が過酸化水素の分解と活性酸素の生成を効率化する上で重要です。

- つけ置き時間: 多くの汚れに対して、活性酸素やアルカリが作用し、汚れを分解・漂白・除菌するためには、ある程度の接触時間(つけ置き時間)が必要です。

- 他の物質との混合: 石鹸カスが残っている状態で過炭酸ナトリウムを使用したり、一部の合成界面活性剤と併用したりすると、漂白効果が低下することが報告されています。これは、活性酸素が汚れよりも先にこれらの物質と反応してしまうためと考えられます。

IV. 過炭酸ナトリウムの危険性

過炭酸ナトリウムは、その有効性の一方で、取り扱いを誤ると人体や環境に対して危険性をもたらす可能性がある化学物質です。安全な使用のためには、これらの危険性を十分に理解することが不可欠です。

A. 人体への影響

- 皮膚への刺激・腐食性: 過炭酸ナトリウムはアルカリ性が比較的強く、またタンパク質を分解する性質を持つため、素手で直接触れると皮膚の保護層である皮脂や角質を傷め、手荒れ、乾燥、炎症などを引き起こす可能性があります。高濃度の溶液や粉末が長時間皮膚に接触した場合には、化学熱傷に至るリスクも否定できません。

- 眼への重篤な損傷: 眼の粘膜は非常にデリケートであり、過炭酸ナトリウムの粉末や溶液が眼に入ると、強い刺激と共に角膜や結膜に損傷を与え、視力障害を含む重篤な結果を招く可能性があります。GHS分類でも「重篤な眼の損傷性 区分1」とされており、極めて危険性が高いと評価されています。

- 呼吸器への刺激: 粉末状の過炭酸ナトリウムを吸入すると、鼻、喉、気管支などの気道粘膜を刺激し、咳、くしゃみ、喉の痛み、息苦しさといった呼吸器系の症状を引き起こすことがあります。場合によっては、眠気やめまいといった中枢神経系への影響も報告されています。

- 誤飲による毒性: 過炭酸ナトリウムは経口摂取した場合にも毒性を示し、医療機関での処置が必要となることがあります。飲み込むと、口腔内、食道、胃の粘膜が刺激され、痛み、吐き気、嘔吐、腹部不快感などの消化器症状が現れます。摂取量が多い場合や、個人の健康状態によっては、血圧低下による虚脱状態、酸素欠乏によるチアノーゼ、呼吸困難、意識障害(昏睡)といった、より深刻な全身症状に進行する危険性も指摘されています。

これらの人体への影響は、過炭酸ナトリウムが「環境に優しい」というイメージと混同され、取り扱い時の注意が疎かになることで発生しやすくなります。しかし、GHS分類が示すように、酸化性物質であり、眼に対する深刻な危険性、皮膚や呼吸器への刺激性、経口毒性を有する化学物質であることを認識し、適切な保護具の使用を徹底する必要があります。その分解生成物が環境に優しいことと、原体や濃厚溶液の危険性は分けて考えるべきです。

B. 化学反応による危険性

- 塩素系漂白剤との混合: 「混ぜるな危険」の典型例であり、絶対に避けなければなりません。 過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)と塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム主成分)を混合すると、化学反応により有毒な塩素ガスが発生します。塩素ガスは少量でも眼、鼻、喉の粘膜を強く刺激し、吸入すると呼吸困難や肺水腫などを引き起こし、最悪の場合は生命に関わる極めて危険な状態となります。

- 酸性洗剤との混合: 酸性タイプの洗剤(トイレ用洗剤、クエン酸、食酢など)と混合した場合も、有害なガスが発生する可能性があり、同様に絶対に混ぜてはいけません。この場合のガスは塩素ガスではありませんが、過炭酸ナトリウムの主成分である炭酸ナトリウムが酸と反応して二酸化炭素を急激に発生させたり、過酸化水素の分解が促進されて酸素ガスが急激に発生したりすることで、溶液の飛散や容器の破裂、刺激性のあるエアロゾルの発生などが起こりえます。また、誤飲時に酸で中和しようとすると中和熱で組織損傷が悪化するのと同様に、外部での混合でも急激な発熱反応が起こる可能性があります。

- その他洗剤との併用: 界面活性剤を多く含む洗剤と併用した場合、過炭酸ナトリウムの反応で生じる酸素ガスにより、予期せぬ過剰な泡立ちが発生し、洗濯機などの機械の故障や排水詰まりの原因となることがあります。また、石鹸や重曹と併用すると、過炭酸ナトリウムの漂白・洗浄効果が低下することがあります。

- 酸化性物質としての危険性: 過炭酸ナトリウムはGHS分類において酸化性固体に区分され、それ自体は不燃性ですが、周囲の可燃物の燃焼を著しく助長する性質(支燃性)があります。したがって、熱源、火花、裸火、高温のものからは厳重に遠ざけ、可燃物との接触を避ける必要があります。

C. 保管上の注意点

- 密閉容器での保管リスク: 過炭酸ナトリウムは、保管中にも空気中の湿気や温度変化などにより、ごく微量ながら徐々に分解し、酸素ガスを発生し続けることがあります。このため、完全に密閉された容器で長期間保管すると、内部にガス圧が蓄積し、容器が膨張・変形したり、稀には破裂したりする危険性があります。市販の過炭酸ナトリウム製品のパッケージに、意図的に小さなガス抜き用の穴が開けられているのはこのためです。この事実は、製品を乾燥状態に保つという一般的な注意点に加え、ガス圧上昇のリスクも考慮した保管方法が必要であることを示しています。

- 適切な保管場所: 直射日光を避け、高温多湿にならない、換気の良い冷暗所に保管することが推奨されます。また、子供やペットの手の届かない場所に施錠して保管することも重要です。

- 禁忌物質からの隔離: 可燃物、還元性の強い物質、金属粉末、酸性の物質など、反応して危険な状況を引き起こす可能性のある物質とは、必ず離して保管してください。

- 容器の材質: ステンレス以外の金属製の容器は腐食の可能性があるため避けるべきです。

D. GHS分類とSDS情報

GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく過炭酸ナトリウムの主な分類は以下の通りです。

- 酸化性固体:区分3

- 急性毒性(経口):区分4

- 急性毒性(吸入:粉じん):区分4

- 皮膚腐食性/刺激性:区分3(軽度の皮膚刺激)

- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:区分1

- 特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分3(気道刺激性、麻酔作用)

- 水生環境有害性(急性):区分2

これらの分類は、過炭酸ナトリウムが潜在的に持つ危険性を示しています。より詳細な情報、例えば物理化学的性質、安定性、反応性、具体的な応急措置、火災時や漏洩時の対応、輸送上および廃棄上の注意点などは、化学物質の安全な取り扱いを目的として作成される「安全データシート(SDS)」に記載されています。製品を使用する前には、これらの情報を確認し、理解しておくことが極めて重要です。

V. 過炭酸ナトリウムを掃除で使うときのポイント

過炭酸ナトリウムは、その化学的特性を理解し、適切に使用することで、家庭内の様々な場所の掃除に有効活用できます。

A. 最適な使用条件

- 水温: 過炭酸ナトリウムの洗浄効果を最大限に引き出すには、40℃から50℃の温水を使用することが一貫して推奨されています。この温度帯は、過炭酸ナトリウムが効率よく溶解し、漂白・除菌作用の源である活性酸素の放出が促進されるためです。これは洗濯だけでなく、あらゆる掃除用途に共通する基本原則です。

- 濃度: 使用する濃度は、掃除対象の汚れの種類、程度、材質によって調整が必要です。一般的な目安としては、風呂小物のつけ置きにはお湯2リットルに対して大さじ1~2杯、排水口の掃除には粉末20g程度を直接振りかけ、その後40~50℃のお湯200mlを注ぐ、タイルの目地のカビ取りには重曹と1:1で混ぜてペースト状にするなどが挙げられます。基本的には、使用する製品に記載されている指示に従うことが重要です。

- つけ置き時間: 汚れを分解し、漂白や除菌の効果を十分に発揮させるためには、適切なつけ置き時間が必要です。対象物や汚れの程度に応じて、30分から数時間程度のつけ置きが推奨されることが多いです。

B. 適した素材・場所

過炭酸ナトリウムは、以下のような場所や素材の掃除に適しています。

- キッチン: シンクの清掃、排水口のヌメリ取り、ステンレス製の鍋や五徳の焦げ付き除去、フキンやまな板の漂白・除菌、食器(特に茶渋やコーヒー渋が付着したもの)の漂白。

- 浴室: 風呂釜の洗浄、洗面器や椅子などの浴室小物のヌメリや軽度のカビ取り、排水口の清掃、タイルの目地のカビ取り。

- 洗濯関連: 洗濯槽の掃除(詳細はVI章で後述)。

- その他: 子供のおもちゃやドアノブなどの除菌にも使用できますが、素材への適合性を確認し、使用後は成分が残らないよう十分にすすぐか拭き取ることが必須です。

C. 適さない素材・場所と理由

過炭酸ナトリウムの強力なアルカリ性と酸化力は、一部の素材に対して損傷を与える可能性があるため、使用を避けるべき対象があります。これらの不適合な素材への使用は、変色、腐食、繊維の劣化といった不可逆的なダメージを引き起こす可能性があるため、使用前の素材確認は洗浄効果を得ること以上に重要です。

表1:過炭酸ナトリウムの使用に適した素材・適さない素材

| 素材の種類 | 使用可否 | 理由・注意点 |

| 繊維製品 | ||

| 木綿、麻 | 可 | 一般的に使用可能 |

| 化学繊維 | 可 | ポリエステル、ナイロンなど。ただし、染色の堅牢度によっては注意が必要 |

| ウール、絹 | 否 | アルカリに弱く、繊維が傷む(黄変、脆化など) |

| 皮革製品 | 否 | 変質、硬化、変色の可能性 |

| 含金属染料で染めたもの | 否 | 金属成分と反応し、変色や色落ちの可能性 |

| 色落ちしやすいもの | 注意 | 事前に目立たない場所でテストが必要 |

| 金属製品 | ||

| ステンレス | 可 | 比較的安定している |

| アルミニウム | 否 | アルカリと反応しやすく、黒ずみや腐食の可能性 |

| 銅、真鍮 | 否 | 変色(緑青など)や腐食の可能性 |

| 鉄 | 否 | 錆の発生、腐食の可能性 |

| 錫、亜鉛 | 否 | 変色や腐食の可能性 |

| 金彩・銀彩の食器 | 否 | 金属部分が変色・剥離する可能性 |

| その他 | ||

| 天然木(無塗装) | 否 | シミ、変色、毛羽立ちの可能性 |

| 漆器 | 否 | 塗装が剥げたり、光沢が失われたりする可能性 |

| い草(畳など) | 否 | 黄変、変質の可能性 |

| 塗装面 | 注意 | 塗料の種類により変色や剥離の可能性。目立たない場所でテスト推奨 |

| 汚れの種類 | ||

| 水垢、石鹸カス、尿石 | 不向き | これらはアルカリ性の汚れであるため、酸性のクエン酸などが効果的 |

D. 具体的な掃除方法とテクニック

- つけ置き: 食器、フキン、風呂小物など、対象物を過炭酸ナトリウム溶液に完全に浸し、一定時間放置することで、汚れを分解・漂白します。容器に蓋をするとお湯の温度が下がりにくくなり、保温効果によって洗浄効率が向上します。

- ペースト状での使用: 過炭酸ナトリウムに少量の水、または水と重曹を混ぜてペースト状にし、タイルの目地や部分的なカビなど、垂直面や狭い範囲の汚れに直接塗布して使用します。ペースト状にすることで、有効成分が流れ落ちにくく、対象箇所に長時間密着して作用します。重曹を混ぜる場合は、研磨効果とペーストの粘度調整の役割が期待できますが、過炭酸ナトリウム自体の化学的な洗浄力を高めるものではありません。

- 排水口の掃除: 粉末状の過炭酸ナトリウムを排水口に直接振りかけ、その後40~50℃のお湯を少量ずつ注ぎます。発泡とともに汚れが浮き上がり、パイプ内部のヌメリや臭いを除去します。

- 焦げ付き落とし: 鍋に焦げ付いた食材と、それが浸る程度の水を入れ、過炭酸ナトリウムを適量加えてから加熱し、沸騰させます。火を止めてから数時間冷めるまで放置し、その後スポンジなどでこすり洗いすると、焦げ付きが剥がれやすくなります。

E. 安全のための装備

過炭酸ナトリウムを取り扱う際は、その化学的性質によるリスクを避けるため、適切な保護具の使用が不可欠です。

- ゴム手袋: 皮膚への刺激や手荒れを防ぐため、必ず着用してください。

- 保護メガネ: 粉末の飛散や溶液の跳ね返りから眼を保護するために推奨されます。特に粉末を扱ったり、溶液を撹拌したりする際には重要です。

- マスク: 粉末を吸い込むことによる呼吸器への刺激を防ぐため、特に粉末を計量したり投入したりする際には着用が望ましいです。

- 換気: 作業中は窓を開けるなどして、十分な換気を行ってください。

VI. 過炭酸ナトリウムを洗濯で使うときのポイント

過炭酸ナトリウムは、その漂白・除菌・消臭効果から、洗濯にも幅広く活用できます。ただし、効果を最大限に引き出し、衣類や洗濯機へのダメージを避けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

A. 基本的な洗濯方法

- 使用量: 一般的な目安として、水量30リットルに対して過炭酸ナトリウム大さじ2杯(約30g)とされています。ただし、これはあくまで目安であり、洗濯物の汚れ具合、量、使用する水の硬度などによって適宜調整が必要です。特に、合成洗剤から過炭酸ナトリウム洗濯に切り替えた直後の時期は、衣類に残留した洗剤成分や汚れが多いため、少し多めに使用すると効果を実感しやすいことがあります。

- 水温: 洗浄効果を高めるためには、40℃程度のお湯を使用することが推奨されます。これにより、過炭酸ナトリウムの溶解が促進され、活性酸素の生成が活発になります。お風呂の残り湯を活用することも経済的で効果的ですが、雑菌の繁殖を考慮し、入浴後できるだけ時間を置かずに使用するのが望ましいです。

- 手順:

- ワイシャツの襟や袖口の皮脂汚れ、靴下の泥汚れなど、特に汚れがひどい箇所は、あらかじめ石鹸などで部分洗い(予洗い)をしておくと、仕上がりが格段に良くなります。予洗い後は、石鹸成分を軽くすすぎ落としてから洗濯槽に入れます。

- 洗濯物を洗濯槽に入れ、適切な水位に設定し、規定量のお湯を張ります。その後、過炭酸ナトリウムを投入し、洗濯機を1~2分程度撹拌して完全に溶かします。この際、過炭酸ナトリウムの粉末が直接衣類、特に色柄物に長時間触れないように注意が必要です。未溶解の粉末が高濃度で接触すると、その部分だけが強く漂白され、色落ちや変色を引き起こす可能性があるためです。

- 過炭酸ナトリウムが完全に溶解したら、20分以上つけ置きします。汚れの程度や衣類の種類によっては、数時間から一晩つけ置くことも可能ですが、長時間のつけ置きが適さない素材(特に化学繊維の一部など)もあるため注意が必要です。つけ置きをしない場合は、洗濯機の「洗い」時間を15~20分程度に設定します。

- つけ置きが終了したら、通常の洗濯サイクルで運転します。つけ置きで十分に汚れが分解されているため、その後の「洗い」時間は1~2分程度の短時間で十分な場合が多いです。

- すすぎ: すすぎは水で行っても問題ありません。通常は1回のすすぎでも十分とされていますが、ドラム式洗濯機のように使用水量が少ない機種や、衣類にアルカリ成分が残ることが気になる場合は、すすぎ回数を2回にするか、最終のすすぎ水にクエン酸や衣類用の酸性リンス剤を少量加えることが推奨されます。クエン酸はアルカリ性を中和し、衣類を柔らかく仕上げる効果や、石鹸カスなどの残留を防ぐ効果が期待できます。

B. 衣類の漂白とシミ抜き

- 使用量: 40℃のお湯3リットルに対して、過炭酸ナトリウム大さじ2杯程度が目安です。

- 手順:

- タライなどの容器に規定量のお湯と過炭酸ナトリウムを入れ、よくかき混ぜて溶かします。

- 漂白したい衣類を溶液に完全に浸し、30分から1時間程度つけ置きします。途中で衣類を軽く動かして溶液が均一に行き渡るようにすると効果的です。容器に蓋をするとお湯の温度が下がりにくく、保温効果によって漂白効率が上がります。

- つけ置き後、衣類を取り出し、水で十分にすすぎます。

- ポイント: 漂白効果を最大限に得るためには、まず通常の洗濯で落とせる汚れ(泥や表面的な汚れなど)をある程度落としてから漂白処理を行うことが重要です。汚れが多く残っていると、活性酸素が汚れと反応してしまい、色素への作用が弱まるためです。特に綿や麻などの丈夫な白い繊維製品の場合は、湯温を50℃程度まで上げると、より強力な漂白効果が期待できます。

C. 洗濯槽の掃除

- 重要性: 過炭酸ナトリウムは強力な洗浄力と発泡作用を持つため、洗濯槽クリーナーとしても非常に有効です。しかし、初めて過炭酸ナトリウムを洗濯に使用する前や、定期的なメンテナンスとして洗濯槽の掃除を行うことは非常に重要です。洗濯槽の裏側には、洗剤カス、水垢、黒カビなどが蓄積していることが多く、これを放置したまま過炭酸ナトリウム洗濯を始めると、これらの汚れが剥がれ落ちて洗濯中の衣類に付着し、かえって衣類を汚してしまう可能性があるためです。

- 使用量: 縦型全自動洗濯機の場合、お湯10リットルに対して過炭酸ナトリウム約100gが一般的な目安とされています。汚れの程度に応じて増減できます。ドラム式洗濯機の場合は、機種によって推奨される使用量や掃除方法が異なるため、必ず洗濯機の取扱説明書を確認してください。メーカー指定のクリーナーや専用コースの使用が推奨されることもあります。

- 手順(縦型全自動洗濯機の場合):

- 洗濯槽のゴミ取りネットなどを空にし、50℃程度のお湯(洗濯機の耐熱温度を超えないように注意)を高水位まで入れます。

- 規定量の過炭酸ナトリウムを投入し、洗濯機を「洗い」コースで3~5分程度運転して撹拌し、完全に溶かします。

- そのまま1~2時間(汚れがひどい場合は一晩でも可)つけ置きします。この際、洗濯槽の汚れが多いと、過炭酸ナトリウムと反応して大量の泡が発生することがあります。泡が溢れそうな場合は、運転を一時停止し、泡をすくい取ってください。

- つけ置き後、再度「洗い」コースで数分間運転すると、洗濯槽の裏側に付着していた黒カビや汚れが剥がれ落ちて浮き上がってきます。これらの浮遊物を、目の細かいネットなどを使って丁寧に取り除きます。この作業を怠ると、後のすすぎ工程で汚れが取り切れず、衣類に付着する原因となります。

- 汚れをすくい取った後、排水・脱水を行います。その後、再度高水位まで水を張り、「すすぎ」と「脱水」を2~3回繰り返して、洗濯槽内に残った汚れや過炭酸ナトリウムを完全に洗い流します。

- ドラム式洗濯機の場合の注意: ドラム式洗濯機は、構造上、縦型洗濯機のように途中でドアを開けて浮遊した汚れをすくい取ることが難しい機種が多いです。そのため、過炭酸ナトリウムを使用した槽洗浄には不向きな場合があるとされています。必ず洗濯機の取扱説明書を確認し、メーカーが推奨する方法で清掃してください。

D. 使用に適した衣類・適さない衣類

- 適したもの: 木綿、麻、化学繊維(ポリエステル、ナイロンなど)の白物、色柄物。ただし、衣類の洗濯表示で「酸素系漂白剤使用可」のマークがあることを確認するのが最も確実です。

- 適さないもの:

- 動物性繊維:ウール(毛)、シルク(絹)など。これらはタンパク質からできており、アルカリ性の過炭酸ナトリウムによって繊維が傷み、黄変、ごわつき、風合いの劣化などを引き起こす可能性があります。

- 水や洗濯洗剤で色落ちするもの:特に濃色のものやデリケートな染色のものは、事前に目立たない部分で色落ちテストを行うことが推奨されます。

- 金属染料で染めたもの:染料中の金属成分と過炭酸ナトリウムが反応し、変色や脱色を引き起こすことがあります。

- 金属製の付属品(ボタン、ファスナー、バックルなど)がついた衣類:ステンレス以外の金属は、過炭酸ナトリウムのアルカリ性や酸化力によって変色や腐食を起こす可能性があります。

E. その他のポイント

- 石鹸洗濯の助剤として: アルカリ剤が含まれていない粉石鹸や液体石鹸で洗濯する際に、過炭酸ナトリウムを少量(洗濯槽一杯に対して大さじ1~2杯程度)加えると、水中で解離して生成する炭酸ナトリウムがアルカリ助剤として働き、石鹸の洗浄力を高める効果が期待できます。

- 粉石鹸との同時使用時の漂白効果に関する注意: 過炭酸ナトリウムと粉石鹸(アルカリ剤の有無に関わらず)を同時に洗濯槽に入れて使用した場合、過炭酸ナトリウムから発生する活性酸素の多くが、衣類の汚れよりも先に石鹸成分(脂肪酸ナトリウムなど)と反応して消費されてしまう傾向があります。そのため、漂白効果は期待するほど得られないことが多いです。衣類の漂白を主目的とする場合は、石鹸で洗濯した後に、改めて過炭酸ナトリウムで漂白処理を行う(二度手間にはなりますが)方が効果的です。この化学的相互作用を理解することは、洗濯の目的(洗浄力向上か、漂白か)に応じて過炭酸ナトリウムの投入タイミングや併用する洗剤を最適化する上で重要です。

- 部屋干し臭の抑制: 洗濯物の生乾き臭の原因となる雑菌の繁殖を、過炭酸ナトリウムの除菌効果によって抑制するため、梅雨時や花粉シーズンなど、部屋干しが多くなる時期に特に有効です。

VII. 過炭酸ナトリウムと塩素の違い

過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)と塩素系漂白剤は、どちらも漂白・除菌効果を持つ家庭用化学製品ですが、その化学的性質、作用メカニズム、安全性、用途において大きな違いがあります。これらの違いを理解することは、目的に応じた適切な製品選択と安全な使用のために不可欠です。

A. 化学的性質と有効成分

- 過炭酸ナトリウム: 主成分は文字通り過炭酸ナトリウム (2Na2CO3⋅3H2O2) です。水に溶解すると過酸化水素 (H2O2) を放出し、この過酸化水素が分解して生じる活性酸素種が漂白・除菌作用の主体となります。酸素の力を利用するため、「酸素系漂白剤」に分類されます。

- 塩素系漂白剤: 主成分は次亜塩素酸ナトリウム (NaClO) です。水溶液中では次亜塩素酸 (HClO) や次亜塩素酸イオン (ClO−) といった有効塩素が強力な酸化作用を示します。

B. 作用メカニズム

- 過炭酸ナトリウム: 主に活性酸素種による有機物の酸化分解作用によって効果を発揮します。

- 塩素系漂白剤: 次亜塩素酸や次亜塩素酸イオンによる非常に強力な酸化作用に加え、一部の有機物に対しては塩素化反応も関与し、分子構造を破壊・変化させます。

C. 漂白力と繊維への影響

- 過炭酸ナトリウム: 塩素系漂白剤と比較して漂白力は穏やかです。このため、染料への影響が比較的小さく、色柄物の衣類にも使用しやすいとされています(ただし、全ての染料に安全なわけではなく、特に金属染料や染色の弱いものは注意が必要です)。しかし、そのアルカリ性のためにウールやシルクといった動物性タンパク質繊維には不向きで、繊維を傷める可能性があります。

- 塩素系漂白剤: 漂白力が極めて強力であり、基本的に白物専用とされています。色柄物に誤って使用すると、染料を分解・脱色させてしまい、回復不可能なダメージを与える危険性が非常に高いです。また、強力な酸化力は繊維自体にも負担をかけやすく、繰り返し使用することで繊維が脆くなったり、黄変したりすることがあります。この繊維へのダメージの度合いの違いは、過炭酸ナトリウムの「優しさ」が単に色柄への安全性だけでなく、繊維自体の寿命にも関わってくる可能性を示唆しています。

D. 臭い

- 過炭酸ナトリウム: 塩素系漂白剤特有のツンとした刺激臭がないことが、使用者にとって大きな利点の一つです。これにより、特に換気がしにくい場所での作業や、臭いに敏感な人でも比較的快適に使用できます。この臭いの少なさは、室内での使用時の空気質への配慮という点でも実用的なメリットとなります。

- 塩素系漂白剤: 強い刺激臭(一般に「塩素臭」と呼ばれる)があり、使用時には十分な換気が必要です。この臭いは、有効成分である次亜塩素酸や、それが有機物と反応した際に生じるクロラミン類などに由来します。

E. 環境への影響と副生成物

- 過炭酸ナトリウム: 使用後は最終的に炭酸ナトリウム、水、酸素という、自然界にも普遍的に存在する物質に分解されるため、環境への負荷は比較的低いと考えられています。特別な生分解プロセスを必要としない点も特徴です。

- 塩素系漂白剤: 使用時に、水中の有機物と反応してトリハロメタン類などの有機塩素化合物を微量ながら生成する可能性があります。これらの物質の一部は発がん性や環境ホルモン作用が疑われており、環境への影響が懸念されることがあります。

F. 安全性

- 過炭酸ナトリウム: 直接触れると皮膚刺激、眼に入ると重篤な損傷のリスクがあります。誤飲も有害です。最も注意すべきは、酸性物質や塩素系漂白剤との混合で、これにより危険な化学反応(急激なガス発生や有毒ガス生成)を引き起こします。

- 塩素系漂白剤: 強アルカリ性であり、皮膚や粘膜に対する刺激が非常に強いです。最大の危険は、酸性タイプの製品(トイレ用洗剤など)と混合した場合で、これにより猛毒の塩素ガスが発生します。これは「混ぜるな危険」表示が義務付けられている代表的な組み合わせです。また、アンモニア含有製品との混合で有害なクロラミンガスを生成する危険性もあります。

これらの異なる化学的性質から、過炭酸ナトリウムと塩素系漂白剤は、それぞれ異なる種類の物質との間で危険な反応を引き起こす可能性があります。例えば、過炭酸ナトリウムと酸との混合リスクは主に過酸化水素の急激な分解によるものですが、塩素系漂白剤と酸との混合リスクは塩素ガスの発生です。これらの違いを理解することは、単に「漂白剤を混ぜない」という一般的な注意喚起を超えて、より具体的な安全対策を講じる上で重要です。

G. 主な用途の違い

- 過炭酸ナトリウム: 作用が比較的穏やかなため、色柄物の衣類の漂白(注意は必要)、洗濯槽の洗浄、キッチン用品(食器、フキン、まな板)の漂白・除菌、排水口のヌメリ取りなど、家庭内の幅広い用途に使用されます。

- 塩素系漂白剤: 強力な漂白・殺菌力を活かして、主に白物の衣類の漂白・除菌、浴室やトイレのカビ取り、まな板などの徹底的な除菌といった、より強力な効果が求められる場面で使用されます。

これらの違いをまとめた比較表を以下に示します。

表2:過炭酸ナトリウム vs. 塩素系漂白剤の比較

| 特性 | 過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤) | 塩素系漂白剤 |

| 主成分 | 過炭酸ナトリウム | 次亜塩素酸ナトリウム |

| 化学式(有効成分) | 2Na2CO3⋅3H2O2→H2O2 (活性酸素源) | NaClO→HClO,ClO− (有効塩素) |

| 漂白メカニズム | 活性酸素による酸化分解 | 有効塩素による強力な酸化分解、塩素化 |

| 漂白力 | 穏やか | 強力 |

| 色柄物への使用 | 比較的適している(素材・染料による注意は必要) | 不可(基本的に白物専用) |

| 臭い | ほとんどない(刺激臭なし) | 特有の強い刺激臭(塩素臭) |

| 主な分解・副生成物 | 炭酸ナトリウム、水、酸素 | 塩化ナトリウム、水、酸素(微量の有機塩素化合物を生成する可能性あり) |

| 環境への配慮 | 比較的高い(分解物が環境負荷小) | 注意が必要(有機塩素化合物生成の懸念) |

| 主な危険性(接触等) | 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、誤飲で有害 | 強アルカリ性による皮膚・粘膜への強い刺激・腐食性、眼への重篤な損傷、誤飲で極めて有害 |

| 主な危険性(混合) | 酸性物質・塩素系漂白剤と混合厳禁(急なガス発生、有毒ガス発生) | 酸性物質と混合厳禁(猛毒の塩素ガス発生)、アンモニア製品との混合で有害ガス |

| pH(溶液) | 弱アルカリ性(pH 10-11程度) | 強アルカリ性(pH 12以上) |

| 代表的な用途 | 衣類漂白(色柄可)、洗濯槽洗浄、食器漂白、排水口掃除、多目的洗浄 | 白物衣類の漂白・除菌、カビ取り、トイレ・浴室の強力除菌・漂白 |

VIII. 過炭酸ナトリウムの家庭での利用法

過炭酸ナトリウムは、その漂白・除菌・消臭・アルカリ洗浄といった多様な効果から、家庭内の様々な場面で活用することができます。ここでは、具体的な利用法を場所別に紹介します。

A. キッチンでの利用

- 食器・調理器具の漂白・除菌: 茶渋やコーヒー渋が付着したカップ、黄ばんだプラスチック製のまな板、布巾などの漂白と除菌に効果的です。40~50℃の温水に適量を溶かし、30分~1時間程度つけ置きした後、よくすすぎます。

- 食器洗い機用洗剤として: 市販の食器洗い機用洗剤の代わりに、または助剤として使用できます。特に油汚れや茶渋の除去に優れており、庫内にこもりがちな嫌な臭いの消臭効果も期待できます。一般的な4~5人用の機種で、小さじ1杯(約5g)程度が使用量の目安です。ただし、ステンレス以外の金属製品(アルミ鍋など)や金彩・銀彩が施された食器への使用は、変色や腐食の可能性があるため避けるべきです。食器洗い機の高温・長時間の洗浄サイクルは、過炭酸ナトリウムの効果を最大限に引き出すのに適した条件と言えます。

- 排水口・パイプのヌメリ取り、消臭: 排水口のヌメリや悪臭は、雑菌の繁殖が主な原因です。過炭酸ナトリウムの粉末を排水口に直接振りかけ(20g程度)、その後40~50℃のお湯(200ml程度)をゆっくりと注ぎます。発泡しながら汚れを浮かせ、除菌・消臭します。

- 鍋や五徳の焦げ付き落とし: 焦げ付いた鍋に、焦げが浸る程度の水と過炭酸ナトリウムを入れ、火にかけて煮沸します。沸騰後火を止め、数時間から一晩放置して冷ましてから、スポンジやブラシでこすると焦げ付きが落ちやすくなります。

B. 洗濯関連での利用

- 衣類の漂白・シミ抜き: 衣類の黄ばみ、黒ずみ、食べこぼし、血液のシミなどに有効です。詳細は「VI. 過炭酸ナトリウムを洗濯で使うときのポイント」を参照してください。

- 洗濯槽の掃除: 洗濯槽の裏側に潜むカビや水垢、洗剤カスを強力に除去します。詳細は「VI. 過炭酸ナトリウムを洗濯で使うときのポイント」を参照してください。

- ベビー用品の洗濯・漂白: 赤ちゃんの肌着やおむつなどの漂白・除菌にも使用できます。塩素系漂白剤と比較して刺激が少ないとされ、分解後の残留物も比較的安全と考えられていますが、赤ちゃんの肌は非常にデリケートなため、使用後は特に念入りにすすぎを行い、過炭酸ナトリウムの成分が衣類に残らないように細心の注意を払う必要があります。この「安心感」は、適切な使用と徹底したすすぎが前提となります。

C. 浴室・洗面所での利用

- 風呂釜・浴室小物の洗浄: 浴槽の湯垢や、洗面器、風呂椅子などの浴室小物に付着したヌメリ、軽度のカビの除去に適しています。40~50℃の温水に過炭酸ナトリウムを溶かし、つけ置き洗いします。

- タイルの目地・パッキンのカビ取り: 過炭酸ナトリウムに少量の水を加えてペースト状にし、カビの生えたタイルの目地やゴムパッキンに塗布します。数時間放置した後、ブラシなどでこすり洗いし、水でよく洗い流します。

D. その他の利用法

- 子供のおもちゃの除菌: プラスチック製など、素材に問題がないおもちゃの除菌に使用できます。溶液につけ置きした後、成分が残らないように水で十分に洗い流し、よく乾燥させることが重要です。

- ドアノブなどの除菌: 人がよく触れるドアノブやスイッチプレートなどを、過炭酸ナトリウム溶液を含ませた布で拭き、その後水拭きすることで除菌効果が期待できます。

- 消臭全般: ゴミ箱の臭い、排水口の臭い、衣類の生乾き臭など、様々な臭いの原因となる有機物や雑菌を分解・除去することで、消臭効果を発揮します。

このように、過炭酸ナトリウムはキッチン、洗濯、浴室掃除など、家庭内の非常に広範囲な用途に対応できる多機能な洗浄剤です。この汎用性の高さは、多くの専用洗剤を揃える必要性を減らし、結果として経済的な節約や収納スペースの削減、さらには使用する化学物質の種類をシンプルにしたいというニーズにも応えることができます。

以下に、代表的な用途における過炭酸ナトリウムの使用ガイドラインをまとめます。ただし、製品の表示や対象物の状態によって調整が必要です。

表3:用途別 過炭酸ナトリウム使用ガイドライン(濃度・温度・時間)

| 用途 | 目安量(過炭酸ナトリウム) | 最適水温 | 目安時間 | ポイント・注意点 |

| 洗濯(普段の洗濯) | 水30Lに対し大さじ2 (約30g) | 40℃程度 | つけ置き20分以上、または洗い15-20分 | 予洗い推奨。すすぎはクエン酸で中和も可。 |

| 洗濯(漂白・シミ抜き) | お湯3Lに対し大さじ2杯 | 40-50℃ | 30分-1時間つけ置き | 事前に通常の洗濯で汚れを落とす。綿・麻の白物は50℃で効果アップ。 |

| 洗濯槽洗浄(縦型) | お湯10Lに対し約100g | 50℃位まで | 1-2時間つけ置き(または一晩) | 事前にゴミ取りネット清掃。浮いた汚れをすくい取る。耐熱温度注意。 |

| 食器洗い機 | 4-5人用機種で小さじ1杯 (約5g) | 機種依存 | 通常サイクル | ステンレス以外の金属、金彩食器は不可。油汚れは予備洗浄。 |

| キッチン小物漂白 | お湯2Lに対し大さじ1杯 | 40-50℃ | 30分-1時間つけ置き | 茶渋、フキン、まな板など。 |

| 排水口掃除 | 粉末20g程度を直接投入後、お湯200ml | 40-50℃ | 1-2時間放置 | ヌメリ、臭いに。 |

| 浴室小物・カビ取り | お湯2Lに対し大さじ1-2杯 | 40-50℃ | 30分-1時間つけ置き | 軽度のカビ、ヌメリに。タイルの目地はペースト状にして塗布。 |

| 焦げ付き落とし | 水に浸した焦げ付きに適量 | 煮沸後放置 | 数時間-一晩 | 鍋の種類(アルミ不可など)に注意。 |

| ベビー用品漂白・除菌 | ぬるま湯5Lに対し大さじ3杯 | ぬるま湯 | 1時間程度つけ置き | 特に念入りなすすぎが必須。 |

IX. 総括と安全な取り扱いのための推奨事項

A. 過炭酸ナトリウムの利点の再確認

これまでの記述で明らかになったように、過炭酸ナトリウムは家庭における衛生管理や清掃において多くの利点を提供する化学物質です。

主な利点としては、

- 活性酸素とアルカリ性の相乗効果による優れた漂白、除菌、消臭効果。

- 油汚れや皮脂汚れといった酸性の汚れに対する高い洗浄力。

- 塩素系漂白剤と比較して刺激臭が少なく、色柄物の衣類にも比較的使いやすい(ただし素材を選ぶ)。

- 使用後の分解生成物(炭酸ナトリウム、水、酸素)が比較的環境負荷が低い。

- 洗濯、掃除、食器洗いなど、多用途に使用できる汎用性。 が挙げられます。

B. 安全な取り扱いのための最重要ポイント

過炭酸ナトリウムの多くの利点を安全に享受するためには、その化学的性質を理解し、以下の取り扱い上の注意点を厳守することが不可欠です。

- 保護具の着用: 過炭酸ナトリウムはアルカリ性が強く、皮膚や粘膜に刺激を与える可能性があります。粉末を扱う際や溶液が飛散する恐れのある作業では、ゴム手袋の着用は必須です。加えて、眼への刺激や損傷を防ぐために保護メガネ、粉末の吸入を防ぐためにマスクの着用も強く推奨されます。

- 換気の徹底: 特に室内で温水を使用して過炭酸ナトリウムを反応させる場合、酸素ガスが活発に発生します。閉め切った空間での作業は避け、窓を開けるなどして十分な換気を心がけてください。

- 「混ぜるな危険」の厳守: 塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム主成分)や酸性タイプの洗剤(トイレ用洗剤、クエン酸、食酢など)とは絶対に混合しないでください。 これらと混合すると、有毒な塩素ガスが発生したり、急激な発泡や発熱を伴う危険な化学反応が起こる可能性があります。

- 素材適合性の確認: 過炭酸ナトリウムはアルカリ性や酸化力により、一部の素材(ウール、シルク、皮革、アルミ、銅、一部の塗装面など)を傷めたり変色させたりする可能性があります。使用前には必ず対象物の素材を確認し、不明な場合は目立たない場所で試してから使用するか、使用を避けてください。

- 適切な保管: 高温多湿や直射日光を避け、子供やペットの手の届かない冷暗所に保管してください。長期間保管する場合は、微量のガス発生による容器の膨張・破裂を防ぐため、完全に密閉せず、ガス抜きができるような容器を選ぶか、定期的に蓋を開けてガスを逃がすなどの配慮が必要です。

- 誤飲・誤接触時の応急措置の知識: 万が一、誤って飲み込んだり、眼や皮膚に大量に付着したりした場合の応急措置について、事前に製品の安全データシート(SDS)などで確認し、把握しておくことが重要です。速やかに医師の診断を受けるべき状況も理解しておきましょう。

C. 最終的な推奨事項

過炭酸ナトリウムは、正しく理解し安全に取り扱えば、家庭における清掃や衛生管理において非常に有用な化学物質です。その効果を最大限に引き出し、かつ安全に使用するための核心は、過炭酸ナトリウムが強力なアルカリ剤であり、かつ強力な酸化剤であるという化学的本質を尊重することに尽きます。

その分解生成物が環境に優しいという側面は魅力的ですが、それはあくまで使用され反応した後の話であり、未反応の原体や高濃度の溶液は、他の強力な洗浄剤と同様に慎重な取り扱いを要します。「環境に優しい」「自然派」といったイメージに過度に安心することなく、常に化学物質としての適切な知識と注意を持って接することが、安全かつ効果的な利用への鍵となります。

使用前には必ず製品のラベル表示や、可能であれば安全データシート(SDS)を確認し、用途、使用量、対象素材、そして何よりも安全上の注意点を遵守する習慣を身につけることが推奨されます。

参考

コメント