ミラン氏は経済学者であり、これまで大統領経済諮問委員会(CEA)の委員長を務めていました。彼のアカデミックな経歴として、ハーバード大学で経済学の博士号を取得しており、その際の博士論文が存在します。

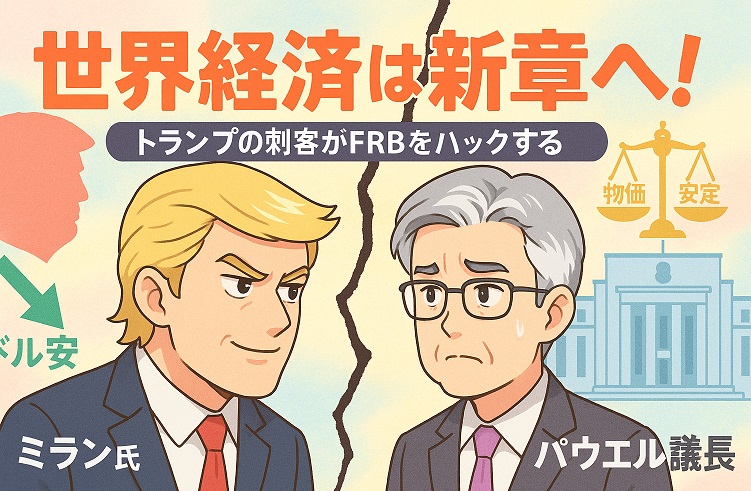

トランプ大統領の側近である経済学者スティーブン・ミラン氏がFRB理事に就任。彼は「ドル高が米国の国益を損なう」という強い信念を持ち、利下げによる「ドル安」を志向する異端のハト派だ。彼の存在は、物価安定を重視するパウエル議長らFRB主流派との対立を生み、金融政策に大きな緊張をもたらす。私たちの生活には「円高」として影響が出る可能性がある。

スティーブン・ミラン氏の博士論文の要約

ミラン氏の論文は、特定のタイトルで広く知られているというよりは、彼の専門分野における研究として評価されています。彼の博士論文のテーマは以下の通りです。

テーマ:「家計の貯蓄行動と財政政策に関するエッセイ(Essays on Household Saving Behavior and Fiscal Policy)」

この論文は、主に以下の2点について論じています。

- 政府の財政政策(特に減税)が、家計の貯蓄や消費にどのような影響を与えるか。

- 例えば、減税が行われた際に、人々は増えた手取り収入をすぐに消費に回すのか、それとも将来のために貯蓄するのかを分析しています。

- これは、減税が経済を刺激する効果を測る上で非常に重要な論点です。

- 人々の将来に対する期待が、現在の経済行動にどう影響するか。

- 将来の増税や社会保障制度の変更などを人々がどう予測し、それに応じて現在の貯蓄額を調整するのか、といった点について考察しています。

【論文の要点】

ミラン氏の研究は、伝統的な経済モデルに、より現実的な人々の行動や期待を取り入れようとするものです。彼の分析によれば、人々は政府の財政状況をある程度合理的に見ており、現在の減税が将来の増税につながる可能性を考慮して行動する傾向があることを示唆しています。

つまり、「目先の減税で単純に消費を増やすわけではない」ということであり、財政政策の効果を考える上では、こうした人々の長期的な視点を無視できない、というのが彼の研究の重要なポイントです。

結論:伝統的な「ハト派」とは異なる、異例の政策思想

ミラン氏の就任は、単にFRBが「ハト派(金融緩和を好み、利下げに前向き)」に傾くという単純な話ではありません。彼は「ドルの価値」と「貿易赤字」を是正するという、FRBの伝統的な任務とは異なる独自の視点を持っており、金融政策に大きな変化と緊張をもたらす可能性があります。

1. 金利に対するスタンス:「ドル安」を志向するハト派

ミラン氏の経済思想の根幹には、「現在のドル高が米国の製造業を衰退させ、貿易赤字を生んでいる元凶だ」という強い信念があります。この問題を解決するために、彼はドル安政策を強く志向しています。

- 利下げへの圧力: 一般的に、金利を引き下げるとその国の通貨は売られやすくなります(通貨安)。そのため、ミラン氏はドル安を誘導する手段として、利下げに対して非常に前向きな姿勢(ハト派)を示すと考えられます。景気後退の兆候が見えれば、躊躇なく利下げを主張するでしょう。

- 景気判断: 彼の景気判断は、伝統的な「インフレ率」や「失業率」だけでなく、「製造業の雇用」や「貿易赤字の動向」をより重視する可能性があります。これらの指標が悪化すれば、金融緩和を強く訴える場面が想定されます。

2. FRB内に新たな論点と対立軸を生む可能性

彼の主張は、FRBの伝統的な考え方とは一線を画します。

- FRBの二大責務との衝突: FRBの使命は「物価の安定」と「雇用の最大化」です。しかし、ミラン氏が主張する急激なドル安政策は、輸入品の価格を上昇させ、インフレを悪化させるリスクを伴います。インフレ抑制のために利上げを目指す他の理事と、ドル安のために利下げを主張するミラン氏との間で、理事会内の対立が先鋭化する可能性があります。

- 「マール・ア・ラーゴ合意」構想: 彼は論文で、1985年の「プラザ合意」のように、各国と協調してドル安介入を行う「マール・ア・ラーゴ合意」といった異例の政策を提唱しています。これは中央銀行の独立した金融政策とは異なり、極めて政治的なアプローチです。

3. FRBの独立性への懸念

ミラン氏はトランプ大統領の側近であり、その指名自体が「FRBを政権のコントロール下に置こうとする動き」と見られています。

- 政権の意向を代弁か: 彼はFRBの独立性を尊重すると公聴会で述べていますが、大統領の意向に沿った金融緩和を求める強い圧力を理事会内部からかける役割を担うと警戒されています。

- 任期満了後の動き: 彼の任期は2026年1月までの短いものです。その後、ホワイトハウスの要職に戻る可能性が報じられており、中央銀行と政権との「なれ合い」と見なされ、FRBの中立性や信頼性が損なわれるリスクが指摘されています。

一人で政策は変えられないが、議論の方向性を変える影響力

FRBの金融政策は、12名の投票メンバーによる連邦公開市場委員会(FOMC)で決定されます。ミラン氏一人の投票で政策が覆ることはありません。

しかし、彼が理事会に加わることで、議論の前提が大きく変わる可能性があります。 これまでFRBがあまり重視してこなかった「為替レート」や「貿易赤字」といった論点が、金融政策を決定する上で大きな位置を占めるようになるかもしれません。

彼の存在は、FRBの景気判断や政策決定のプロセスに、これまでにない「政治的」で「異端」な視点を導入する、極めて重要な意味を持つと言えるでしょう。

トランプ大統領、ミラン氏、パウエル氏の3者の考え方 比較表

一言で言えば、ミラン氏とトランプ大統領は「政治・貿易主導」で足並みをそろえる一方、パウエル議長は「データ主導・独立性重視」という伝統的な中央銀行の立場を堅持しており、両者は明確な対立軸にあります。

| 論点 | スティーブン・ミラン氏 (FRB理事) | ドナルド・トランプ大統領 (大統領) | ジェローム・パウエル議長 (FRB議長) |

| 最大の関心事 | 米国製造業の衰退と貿易赤字の是正。ドル高がその元凶と考えている。 | 米国第一主義(アメリカ・ファースト)。国内産業と雇用を保護し、貿易交渉を有利に進めること。 | 物価の安定と雇用の最大化というFRBの二大責務の達成。経済の持続的な成長。 |

| 金利スタンス | 積極的な利下げを志向(ハト派)。ドル安を誘導し、輸出を有利にするための手段と見なす。 | 強い利下げ圧力をかける。金利は低いほど良く、株価や景気を刺激する「燃料」だと考えている。 | データ次第で中立。インフレが高ければ利上げ、景気後退の兆候があれば利下げを検討する。 |

| ドルに対する考え方 | ドル高は国益を損なうと考えており、積極的なドル安を志向。通貨政策を重視する。 | 輸出に不利なドル高を批判するが、時に「強いドルは米国の強さの象徴」とも発言し、一貫しない面も。 | 市場に委ねるべきであり、為替レートを金融政策の直接の目標としない。 |

| 貿易・関税への姿勢 | 関税を、ドル高是正や国内産業保護のための積極的な政策ツールと見なす。理論的な支柱。 | 関税を交渉の武器として多用。「貿易戦争は良いもので、簡単に勝てる」が持論。 | 貿易摩擦は経済の不確実性を高め、インフレ要因になり得ると懸念する立場。 |

| FRBの独立性 | 公聴会では独立性を尊重と発言するが、政権の意向を金融政策に反映させる役割を期待されている。 | 独立性を軽視し、FRBは政権の景気刺激策に従うべきだと考えている。パウエル議長を公然と批判。 | 政治的圧力からの独立が不可欠と考えている。データに基づいた客観的な政策決定を最も重視する。 |

3者の関係性まとめ

ミラン氏一人の力で政策が決定されるわけではありませんが、彼の存在は、パウエル議長にとって、外部(大統領)からの圧力に加え、強力な内部からの突き上げに直面することを意味しています。

トランプ大統領 → パウエル議長:【対立と圧力】

トランプ大統領は、自身の景気刺激策に非協力的とみなし、利上げを行ったパウエル議長を「敵」とまで呼び、公然と批判・攻撃を繰り返してきました。FRBの独立性を脅かす最大の圧力源です。

トランプ大統領 → ミラン氏:【同盟と期待】

ミラン氏は、トランプ大統領の経済思想(特にドル安と関税政策)の理論的な後ろ盾です。大統領は、自身の考えをFRB内部から代弁し、金融緩和へ誘導する「味方」としてミラン氏を送り込んだ形です。

ミラン氏 ⇔ パウエル議長:【FRB内部の新たな対立軸】

この2人の関係が、今後のFRBの方向性を決める上で最も重要になります。

- パウエル議長は、インフレや雇用といった経済データを基に、伝統的な金融政策の枠組みで物事を判断します。

- 一方、ミラン氏は、「ドル高が諸悪の根源」という独自の視点から、貿易赤字や製造業の動向を重視し、金融政策を「国益」のためのツールとして使おうとします。

パウエル議長が率いる多数派の理事たちが「インフレ抑制のために利上げが必要」と判断する場面で、ミラン氏が「ドル安を維持し製造業を助けるために利下げすべきだ」と主張するなど、FOMC(連邦公開市場委員会)の議論はこれまで以上に政治色を帯び、緊張感が高まることが予想されます。

コメント